イノベーションが加速する中国

日本企業は変貌した巨大市場にどう挑むか

例年ご好評いただいている当社主催の海外視察会ですが、2018年度は中国の

業務第四部主任

松本 将

東京中小企業投資育成株式会社(社長望月晴文ほか3名)

委託旅行会社(ANAセールス)

小さな漁村から「紅いシリコンバレー」へ

2000年頃、多くの日本の製造業が安価な労働力を求め、生産拠点を構えた深圳。しかし、現在ではスタートアップ企業によるイノベーションが活発化しており、メディアでは「紅いシリコンバレー」などと形容されることが増えています。たった20年足らずで何が起こったのでしょうか。

そもそも深圳とはどんな都市なのか、その歴史を振り返ってみます。文化大革命により中国経済が疲弊していた1978年、当時の最高指導者の鄧小平は、経済の立て直しのために、市場経済を導入する政策「改革開放路線」を決定します。改革開放の一環として、外資を積極的に誘致する経済特区に、中国で初めて指定された都市の1つが、当時まだ小さな漁村にすぎなかった深圳です。そこから深圳は、優遇税制と廉価な労働力、加えて貿易拠点の香港に隣接する地理的な優位性を生かし、日本の製造業や、アップルのOEM(相手先ブランド製造)を手がける台湾の

FOXCONNに代表されるEMS(電子機器受託生産企業)を中心とした外資製造業が集積するにつれ、そのサプライヤーとして現地企業も発展します。その象徴の1つが、秋葉原の30倍の規模ともいわれる巨大電気街の華強北(ファーチャンペイ)です。種々雑多な部品を山積みにして店頭に並べた小規模な「パーツ屋」が軒を連ねるこの市場は、まさにアジア的な混沌に満ちており、改革開放から40年の歴史と熱気を感じることができました。

イノベーションのハブ「メイカースペース」

現在の深圳を象徴するもう1つの場所、「メイカースペース」と呼ばれる施設を視察しました。メイカースペースとは、レーザーカッターやNC旋盤、3Dプリンターなどの設備や、コワーキングスペースがあり、製品の試作品やプロトタイプの製造から上市までを支援する、一種のインキュベーション施設です。今回訪問したSVV(シンセン・ヴァレー・ベンチャーズ)や柴火創客空間は、深圳の代表的なメイカースペースであり、スタートアップ企業、大企業、ベンチャーキャピタルなどが集まるコミュニティを形成しています。今日の深圳は、メイカースペースをハブとして、世界中からイノベーティブな発想や優秀な技術者が集まっています。深圳市企業登録局によれば、1日平均で1000社ものスタートアップ企業が誕生しているそうです。

紅いシリコンバレーで重要な役割を果たしているメイカースペースですが、施設内を見てみると、そこに置いてある機械設備は、日本の中小企業でもよく目にするタイプがほとんど。多くが中国メーカー製で、高性能でも、最先端でもなさそうです。ハードとしては一見、どこにでもあるレベルに見えますが、それにもかかわらず、深圳には、なぜ強い求心力が生まれているのでしょうか。それには3つの理由が考えられます。

深圳スピードで製品を上市

1つ目は、メイカースペースを中心に数千人もの技術者(建築士や芸術家等も含む)のネットワークが構築されていることです。大企業のニーズとこれら技術者、およびスタートアップ企業とのハブになることが、メイカースペースの神髄なのです。事実、視察団がSVVを訪れたときにも、ガラス張りの会議室の中で、日系大手メーカーが若手の中国人技術者と製品開発会議を行っている場面に出くわしました。話を聞くと、日本だけでなく、アメリカやヨーロッパを含めた世界中の大企業とプロジェクトを立ち上げた実績があるとのことでした。日本では、大企業が社外の若手技術者とともにプロジェクトを立ち上げること自体、少ないように思いますが、もしそれをやろうとしたときに、このメイカースペースほどの機能を果たせる施設はあるでしょうか。

2つ目は、リスクをいとわない企業の姿勢です。深圳でのものづくりの特徴として「深圳スピード」という単語を何度も耳にしました。製品を開発するスピード、そして、それらをマーケットに投入するスピードが極めて速いということです。深圳では、製品の完成度が6~7割の段階で製品をマーケットに投入するのが当たり前となっています。そして、マーケットの反応をもとに改良を加え、再びマーケットに投入するサイクルが繰り返されています。当然、不具合が発生することもありますが、それよりも、いち早くマーケットに投入し、フィードバックを得るほうが、より重要という発想を持っています。

これに対して、日本のものづくりはどうでしょうか。メイド・イン・ジャパンは高品質で、信頼できるというイメージが確立されています。そして、そのためにリスクを徹底的に洗い出し、それを最小限にするためにコストと時間を費やしています。当然、開発スピードを速めようとしても限界があります。しかし、それは最近の日本の話かもしれません。視察に参加した投資先企業、テムテック研究所の相澤満芳社長は、「かつての日本の製品開発も深圳に似ていた」と言います。今日の日本では、ISO認証制度が広く開発の現場に導入され、エビデンスデータの収集や過去の技法の踏襲が重視されるようになったことで、得るものがあった一方、スピードや創造性が犠牲になったのかもしれません。訪問した深圳の施設では、ISOの認定書を見かけることはありませんでした。

3つ目は政府の姿勢です。何がイノベーションに必要か、今日まで多くの学者によるさまざまな議論がなされてきましたが、統制された不自由で同質的な集団からイノベーションは生まれにくいという意見に、大きな反論はないでしょう。中国政府という言葉から自由や多様性を連想する人は少ないと思います。

それなのに、なぜ中国の深圳で、これだけイノベーション活動が盛り上がっているのか。そこに中国政府のしたたかさがあると思います。確かに、中国はいまだ社会主義経済を基礎としており、共産党の力が強く、国営企業が幅を利かせています。しかしその一方で、ここ深圳の特区では、政府も国営企業も口を出さずに、とことん自由に活動させる「実験」をしているわけです。成功したら、他の都市にも横展開してみる、もし失敗しても、もともと小さな漁村なので、失うものは小さいと思っているのかもしれません。日本にも特区がありますが、それに比べてかなり広範囲の自由を与えているのが深圳の特区です。もちろん、欧米のような政治的自由は存在しませんが、この地に引きつけられている技術者にとって、そのような自由は二の次。大事なのは「自分が開発したいこと、実験したいことが自由にできるか」であり、その点では、世界で最も自由な場所だと言えるでしょう。

象徴的な事例として自動車の自動運転があります。アメリカでは、2018年3月に

量産化につなげるイノベーション

メイカースペースに展示してあったものづくりの実績を見ると、一部の科学者だけが評価できる最先端の研究成果のようなものではなく、一消費者が見てすぐに理解できるものが多いと感じました。日本のメディアに「紅いシリコンバレー」と書かれる深圳のイノベーションの実態は、“0から1を生み出す”発明的なイノベーションではなく、“1を10に発展させる”量産化につなげるためのイノベーションであると感じられました。柴火創客空間では、ドイツ大手メーカーと協力し、販促製品のプロトタイプ製造から12万個の量産まで、たった41日間で成し遂げた実例がありました。この事例でも、アイデアはドイツのメーカーで生まれ(0→1)、プロトタイプを柴火創客空間で作り(1→10)、外部で量産したのです(10→100)。つまり、0→1という発明的なイノベーションは、深圳の外で起こっており、深圳では、それを量産につなぐまでの橋渡しを行っているのです。

経済の成長スピードが緩やかになった後の中国経済、「

視察団が見たイノベーション都市、深圳は、0→1を生むような発明的な新技術があるわけではなく、ソフトウェアよりも製造業寄りでした。「紅いシリコンバレー」という表現にはいささか疑問を覚えますが、「持ち込まれた新しいネタをビジネスにつなげる確かな力がここにある」と感じました。

日米台の製造業の集積を苗床として、中国政府の思惑とともにイノベーション都市に発展した深圳。かつてこれと似た発展を我々は見たことがあります。1960年代、世界初の輸出加工特区が設けられ、日米のエレクトロニクス企業がこぞって進出した台湾です。日本でもパナソニック(当時は松下電器産業)や東芝、シャープなど多くの電機メーカーが台湾にファブレス拠点を構えました。この外資企業からの技術移転が進み、地場産業が発達。1990年代には、PC分野におけるOEMのサプライヤーとして、量産ノウハウを蓄積していきました。そして今日、台湾では、TSMC(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング)に代表されるような“1→1000”を可能にする巨大OEM企業が誕生しており、PCやデジタル家電分野の生産拠点として大きな存在感を示しています。

SVVで視察団を案内してくれた責任者の方は、台湾で生まれ、台湾で育ち、米国に渡って勉強した後、深圳に来たとのこと。彼の知人の多くもまた、同様の経歴を持っているそうです。深圳の熱気の行方は、かつての台湾と同じ道を辿るのか、それともシリコンバレーに変貌するのか、あるいは中国政府の支配の世界に戻るのか。いずれにしても、注目に値する地域でしょう。

巨大市場中国で戦う日本企業の成功要因

今回の視察会では、イノベーションの現場とともに、投資先企業を中心とする日本企業3社を視察してきました。人口が14億人に迫る巨大な中国市場に果敢に挑み、自社のポジションを確立して成功を収めている企業は、深圳に負けない熱量を持っていました。

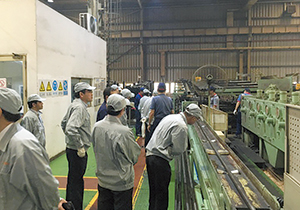

最初の視察先として訪問した投資先の旭鋼管工業は、埼玉県草加市の引抜鋼管(※2)メーカーです。同社は1965年の創業以来、冷間引抜鋼管の専業メーカーとして規模を拡大。長年磨き上げた伸管技術を武器に、寸法、形状、厚さなどのあらゆる加工ニーズに応えています。05年に新日本製鐵(現在の日本製鉄)と三井物産と合弁で広州へ進出。新日本製鐵の調達力と三井物産の物流網を生かして、現地の日系自動車部品メーカーへの安定供給を実現しています。

同社は中国市場において、市場に出回っていない特殊鋼管の製造に注力し、寸法、形状への要求が厳しい小ロット品を手がけることで差別化を図っています。中国における量産品の市場は、日本の市場規模とはケタが1つ、2つ異なり、大変魅力的な市場に見えてしまうかもしれません。しかし、同社が実際に成功を収めているように、たとえニッチ市場でも、そこは中小企業にとっては十分なボリュームが存在する可能性があります。自社の技術が生かせる土俵と、その市場規模の見極めが重要なのだと学びました。

あえて日本クオリティは求めない

2社目に訪問した日立電梯(中国)有限公司は中国において日立製作所の昇降機の製造・販売を手がける企業です。日立電梯は長年、日本で蓄積した技術に加え、日立グループにおける鉄道車両の製造技術も応用、世界最高の速度を生み出す駆動・制御技術の開発に成功し、世界最高速となる分速1260m(時速75.6㎞)の超高速エレベーターを広州市に納入しています。

中国のエレベーター需要は年間50万台で、世界市場の6割を占めるといわれています。日本の需要はそのわずか4%しかない年間2万台なので、圧倒的な差です。この巨大市場で同社は、中国市場に適合した製品づくりを成功させ、確固たる地位を築いていました。

印象的だったことの1つに、「あえて日本品質を求めない」という言葉がありました。エレベーター市場においては、中国と日本では要求される水準が全く異なっており、日本市場の品質要求は格段に高いそうです。同社が「日本クオリティ」で事業展開していたとしても、市場から十分な評価を得ていたことは間違いないでしょう。しかし、現在の中国において、日本クオリティが求められる市場はまだまだニッチであり、同社がターゲットとする市場ではないのです。

先ほど紹介した旭鋼管工業の成功例のように、ニッチ市場であっても十分なターゲットになることもあります。しかし、同社は、市場規模を見極め、日本の技術力をそのまま中国に持ち込むのではなく、市場に合わせた品質を求めることで、的確なポジション取りに成功していました。

深圳で唯一訪問した日本企業である投資先の本多通信工業は、コネクタ製造大手の東証一部上場企業です。

“SegmentsNo.1”(「この分野なら本多通信工業に限る」)を掲げ、多分野でシェアトップの地位を確立しています。

同社は01年に深圳に生産拠点を構えました。当初の進出目的は、安価な労働力と香港に隣接する地理的利点を生かした「来料加工」(※3)の組み立て拠点とするためでした。その後、段階的に移転と拡張を行い、06年にはグループ最大の生産拠点にまで拡大させます。しかし、次第に労務費は上昇し、来料加工の人海戦術による生産にも限界が訪れ、10年には、中国市場での自律運営に向けた生産体制の再編に舵を切りました。このとき、その後のターゲット市場を「車載分野」と決めます。自動運転や自動車の電装化でコネクタの需要拡大が見込め、かつ同社が通信分野向けで培ってきた幅広い設計力が生かせる分野だったからです。そしていまや、車載カメラ向け、プロジェクタ向けなど数多くの分野でシェアトップの地位を確立。外部環境への柔軟な対応力と、時代を先読みした製品づくりで成功しています。

※3:原材料を無償支給して、加工を委託する加工貿易の形態の1つ

まとめ

人口減少時代に突入している我が国の社会情勢を踏まえれば、成長の手段の1つとして、海外展開を考えている経営者は少なくないでしょう。今回の視察先企業は、いずれも日本で磨き上げた技術を生かし、市場に合わせた的確なポジション取りに成功しているという共通点がありました。

「現在の日本の品質は、小さな島国では必要であっても、世界ではそこまで望まれていない。日本のものづくりも世界に目を向けるのであれば、新しい感覚を研ぎ澄ます必要がある」(株式会社マコト精機・古川信吾社長)との声が参加者の中から聞かれたように、日本の品質は確かに高いといわれますが、中国市場では必ずしもそれそのものが求められているわけではないことにも、改めて気づかされました。

日本とは異なった市場ニーズを見極め、自社の特色をマーケットに適合させることが、グローバル競争で勝ち残る1つの術なのだと思います。そのうえで、「何事もメディアからの情報だけでなく、自分自身の目で見て、感じることが、判断するうえで重要」(株式会社小松精機工作所・小松滋社長)とコメントをいただいたように、市場を見極めるためには、実際に現地に足を運ぶことも重要なのでしょう。

視察団が訪れた深圳のメイカースペースでは、発明者を尊重し、リターンが得られる仕組みが作られていました。「モノマネ大国」といわれていた中国の姿は、過去のものとなっていたようです。そして、これからは深圳で垣間見た「発明をビジネスにする力」が、中国経済を牽引していくだろうと感じました。

機関誌そだとう199号記事から転載