「今日から俺が初代」と一念発起 新事業のアイデアを次々打ち出す

- 主な事業内容:

- 製紙原料用古紙の回収・選別・加工、機密書類の保管・処分、油吸着材の開発・製造・販売など

- 本社所在地:

- 静岡県富士市

- 社長:

- 三井文雄

- 設立:

- 1943年

- 従業員数:

- 100名(グループ)

古紙リサイクルの意義は3つある

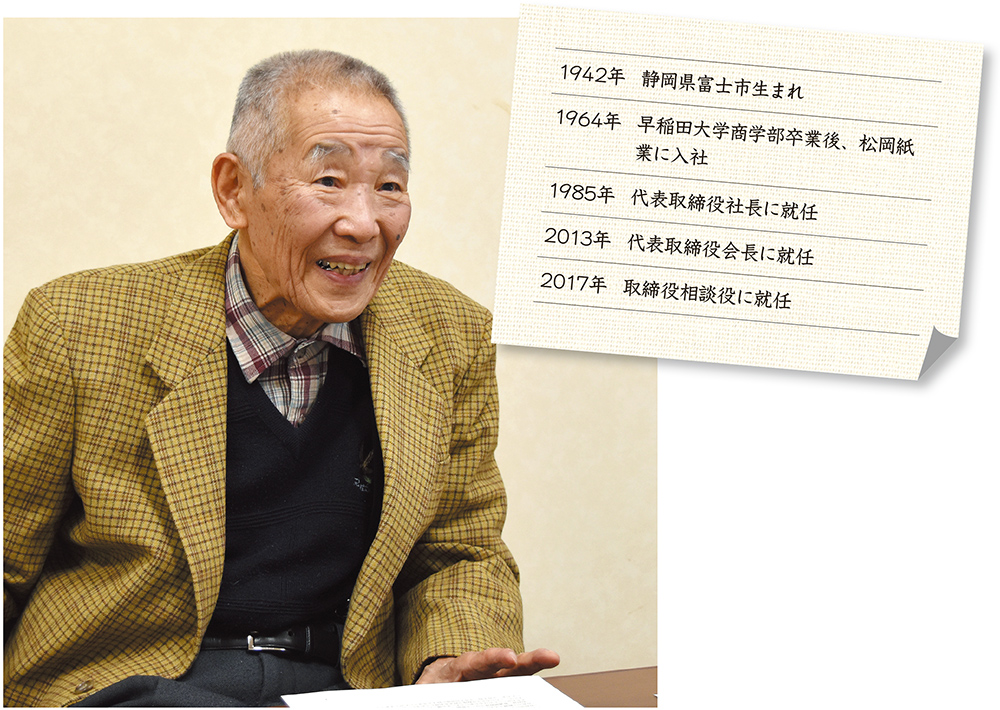

静岡県富士市は、豊かな水資源を持つことから製紙業が発展した。製紙業にとって、重要な原料となるのが古紙だ。日本の古紙リサイクルを支えているのが「古紙問屋」と呼ばれる古紙の回収・選別・加工を行う専門会社である。松岡紙業は、富士市松岡で1943年に創業した古紙問屋だ。同社2代目で、取締役相談役の佐藤常明(76歳)は、自身を振り返ってこう語る。

「昔は古紙屋が嫌いでね。こんな商売を継ぎたくないと思っていました。でも、ある製紙メーカーの社長に古紙リサイクルの意義は3つあると聞かされて考えを改めました。古紙を紙の原料にすれば、①行政のゴミ回収負担が減り、②原木を切らずに環境を守れるというのです。古紙1トンを燃やすと、実は二酸化炭素が1トン以上出るんですよ。つまり、紙の中に目方よりも多く二酸化炭素が閉じ込められているわけです。③燃やさずにリサイクルすることは、世のため、人のためになると実感しました」

松岡紙業は年間8万~8万5000トンの扱い量があり、県内トップクラス、全国的に見ても中堅に位置する。納入先の製紙メーカーも王子製紙や日本製紙などの大手が中心だ。

コンテナを運ぶ自社トラック

一般古紙は従来、古紙回収業者から古紙問屋が引き取り、選別や加工を施して製紙会社に納めていたが、近年、回収業者の廃業などもあり、仕入れが先細り傾向だ。そこで、佐藤は2001年から「こしのえき(古紙の駅)」という古紙回収ステーションの設置を始めた。ステーションは無人で、24時間、365日、いつでも新聞や雑誌、段ボール、牛乳パックなどを気兼ねなく持って行ける。

「実験的に当社の浜松西営業所でスタートさせると、待ってましたとばかりに多くの皆さんが持参してくれて、1日10トンも集まりました。ニーズに合致したのですね。当社としても仕入れのコストや手間がかからず、ありがたかったですね」と佐藤は語る。

こしのえきは現在、静岡県内を中心に山梨県、神奈川県なども含めて約200カ所に設置され、回収量が仕入れ全体の半分を占めるまでになった。静岡県外では他の業者と連携して運営している。

こしのえきを始めた同じ年から重要文書の保管サービスも始めた。「文書の番人」という名称で、防火・防犯設備を備えたコンピュータ管理のトランクルームで文書を保管。保管期限が切れて廃棄が必要な場合は、溶解処理して再生紙にリサイクルするので、情報が漏洩することはない。現在、2万ケースほどの文書を保管している。

アイデアマンの佐藤は一見、本業とは関係のなさそうな油吸着材まで開発した。静岡大学と共同研究で、1997年に生み出したのが「イーマット」という新素材である。マット状になっており、タンカーなどから油漏れが起きた場合、海中に投棄すると自重の10~12倍の油だけを吸着し、いったん吸着すると油分を閉じ込めてしまう。

さらに小規模な場所でも使える「ECO2(エコツー)」も開発した。ECO2は自重の8~10倍の油を吸着する綿状の素材だ。油を使う飲食店やスーパーマーケットなどのグリストラップ(油水分離槽)に入れっぱなしにしておくだけで、油のみ吸着し、従来の掃除の手間を大幅に省くことができる。

父が裸一貫から松岡紙業を創業

松岡紙業は佐藤の父、

地元の製紙会社に勤めた後、東京都台東区にあった古紙問屋で修業し、独立して大昭和製紙(現・日本製紙)に古紙を納めるようになった。

「父は、大昭和製紙副社長だった佐野貞作さんにかわいがられて、独り立ちすることができました。ゼロからのスタートですから、大したものだと思います。大昭和とだけ付き合っていればよかったでしょうが、私が子供の頃、古紙を高値で引き取るという誘惑に負けて、中小製紙メーカーにも納めたところ、何度も不渡り手形をつかまされたそうです。資金繰りが危機的になり、親戚や知人から借金して何とか乗りこえたようです。借金して帰ってくる母を、富士駅まで迎えに行ったことをよく覚えています」と佐藤は回想する。

子供時代の佐藤は「

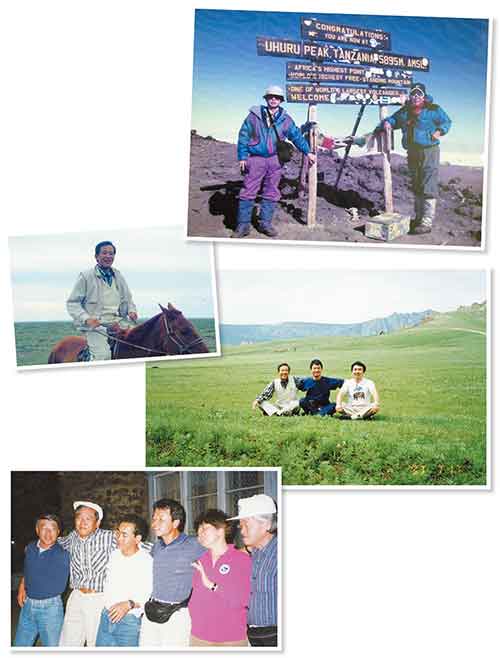

早稲田大学商学部に進学すると、ワンダーフォーゲル部に入り、登山に熱中した。勉強そっちのけで山通いする佐藤を見かねて母が怒り、仕送り停止勧告を受けて2年間で退部した。だが、登山のおかげで体は丈夫になっていた。

大学卒業を前にして、佐藤は素直に父の会社に入る気にはならなかった。

「大学時代は、父が上野に事務所を作って、その2階に私が住んでいたんです。いわば監視付きですね。富士市では我々は“製紙原料問屋”というれっきとした仕事なのですが、東京では古紙回収業者が“くず屋”と呼ばれる。それが嫌で、会社を継ぎたくないと思っていました」と佐藤は述懐する。

そこで、卒業後は米国留学をたくらんだ。1年ぐらいいいだろうと、両親の反対を押し切って、勝手に手続きを進めた。米国に行けば、「何か面白い仕事が見つかり、松岡紙業でそれを新事業にできるかもしれない」と思ったのだ。米国の大学は9月始業だ。それまでの間、留学の資金稼ぎをしようと卒業後、日本橋にあった先輩の経営する輸出商社で経理の仕事をさせてもらった。だが、留学前の半年間に佐藤を巡る環境が激変していく。

想定外の出来事が続出しアメリカ留学を断念

向かって右が佐藤氏。

4枚目:50歳のころ。若い友人たちとモンゴルのホリドル・サリダグ

山脈最高峰、デルゲルハン山登頂に挑んだとき。

忘れていた「負けず嫌い」魂がよみがえった。

1つ目の変化は、大学時代の親友が名古屋で古紙問屋を始めたことだった。

彼は友人たちを集めてベンチャーを立ち上げたのだ。古い体質の古紙業界で、各家庭に古紙回収用の専用ボックスを配って、定期的に味噌や醤油と交換するというアイデアがヒットした。

話題になり、メディアにも取り上げられた。だが、名古屋の地場業者が黙っていなかった。回収した古紙を販売できないように圧力をかけたのだ。

「そろそろ渡航の準備をしようというときに、彼が私を訪ねてきて『助けてくれ』と言うのです。かなり困っているのがわかり、仕方なく留学を延期し、支援しました。父にも了解を得て、お世話になっていた大昭和製紙に回収した古紙を引き取ってもらったのです。そのときはそれでなんとかなりましたが、結局、彼はその後、会社を清算しました」

そのとき、入学予定日から9カ月が過ぎていた。今度こそ行くぞと思っていた矢先、もう1つの出来事が起きた。

実は、佐藤が留学の決意を曲げないことに腹を立てた父は、会社を姉とその夫に任せようと考えたのだが、急いだため家庭内にトラブルが起きてしまうなど、結果的にうまくいかなかった。

「私が留学など言い出さずに早く継いでいればこんなことにはならなかったと、姉にはただ申し訳ないという気持ちだったのですが、このことで姉を傷つけてしまいました」

社内は混乱し、留学などできる状況ではなくなった。佐藤は仕方なく米国行きを断念して、1964年に松岡紙業に入社した。当時、会社の規模は従業員が30人ほど、取り扱い古紙量は年間3万トン程度。富士市内では中堅どころだった。

佐藤は姉と2人で父を支えたが、両者の距離は縮まらないままだった。85年に佐藤は43歳で社長を受け継いだが、見かねた父の正慈は89年に分社化し、東京営業所を拠点とする首都圏を姉に任せた。これを機に株式の整理をしたが、親戚や知人に分散していた株式を集約するのは並大抵ではなかった。

「思い切って株式を時価で買い取りました。億単位の出費になり、かなり痛手でしたが、そこから経営に本腰を入れることができました」

佐藤氏。

招待客から「次の開店はいつ?」と

せがまれる腕前だ。(2011年撮影)

佐藤が社長を継ぐ前後、冒頭に書いたように、ある製紙メーカーの社長から古紙リサイクルの3つの意義を聞き、「父の残した仕事がいい仕事だと思えるようになりました。あのとき、初めて古紙問屋という仕事と向かい合ったのかもしれません。いまでは親父に感謝しています」と佐藤は語る。

そのころ、佐藤は50歳になっていた。

「2代目はすでにレールが敷かれているのですから、うまくのばせて当たり前。そんな周囲からの重圧にもがきながら、ただダラダラとそのレール上を走っていてもしょんない(仕方がない)でしょう。私はこのときに『今日からは俺が初代だ!』と思うようにして、2代目意識を捨てました。すると気が楽になって、いろいろなアイデアも生まれるようになったのです」

もともとアイデアマンの佐藤だ。本腰が入ってイーマットやこしのえきなどの新サービスが次々と生まれた。

本業に面と向かうとともに、大学卒業以来、長らく離れていた登山にも再度挑み始めた。若い友人たちとモンゴルのデルゲルハン(標高3240メートル)を登ったとき、まわりについていけなかったことで「負けず嫌い」が目を覚まし、以来、登山にのめり込んでいった。平日は朝4時に起きて、富士山の南に位置する越前岳(愛鷹山:標高1504メートル)を登り、朝礼が始まる8時までには帰社。週末は国内百名山に挑戦した。3年間で踏破し、次に「二百名山」を目標にしたが、現在までにすでに240座も登った。

さらに、50歳からそば打ちも始めた。友人がそば打ちするのを見て興味を持ち、始めたのだが、今では玄人はだしで、自宅にそば打ち用の部屋を設けていろいろな人に振る舞っている。「そば処 佐藤庵」の常連客も多い。

経営者として自分の評価を問うと佐藤はこう答えた。

「自分自身がどれほどの器なのか、これまでその器にどれほどの中身を入れることができたのか、それは分かりません。だが、会社は私のものではない。天から預かっているもので、従業員もおカネも土地も建物も一時的に私が預かっており、経営という役割を負っているだけです。それが経営者というものでしょう。私が死んだら、後は頼むぞというだけです」

その思いは現在の社長、三井文雄にも引き継がれている。バトンを渡した三井について佐藤はこう語る。

「三井は大学を出てすぐ入社し、ずっと苦労してきました。よくやってくれたと思います」

次のバトンは長男で取締役の元彦になるはずだが、佐藤は後継者に目指してほしい経営について次のように語る。

「古紙問屋の仕事はシンプルで誰でもできる。だからこそ、この仕事に付加価値を付けてくれるのが従業員なんです。従業員との関係を保ちながら、いかに引っ張っていくかが大切です。経営者の義務としては、彼らの生活を支える給料をしっかり払うこと。同時に退職者が出るような問題があるなら解決していくこと。そして、何より安全教育が大切です。私は3Kと言われたこの仕事を改善するため、機械化に取り組んできました。おかげで効率が上がり、女性でも担える仕事になってきました」

佐藤は労働環境の改善とともに、能力と実績に応じて給与を上げる成果主義も導入してきた。結果を出す人間が多ければ会社が強くなると考えているからだ。

「ここまでやってこられたのもいろいろな人に助けてもらったからです。(東京中小企業)投資育成も40年以上にわたって付き合ってくれ、経営者としてアドバイスをもらいました。今後も支えていただければありがたいですね」

佐藤は会社を継ぐ人たちへのアドバイスとして「まず仕事、そして会社を好きになること」と語る。人生を振り返っての言葉には重みがあった。

機関誌そだとう199号記事から転載