世界最大の市場規模を誇るインド、

現地で感じた進出の魅力と落とし穴

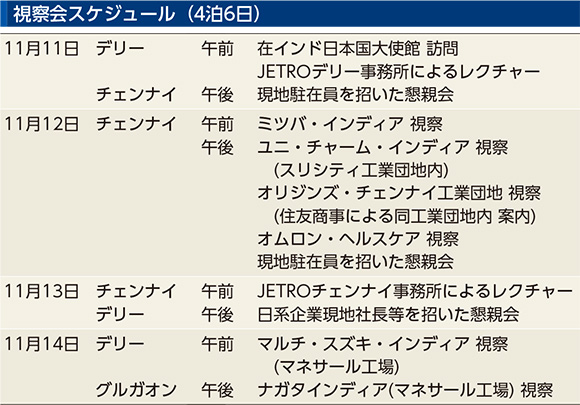

昨年度より復活した当社主催の海外視察会。今回の目的地は、親日国ともいわれ、14.3億人が生活する昨今もっとも勢いがあると名高い“インド”。2023年にG20サミットを開催するなど、急速な経済成長を遂げるインドの現地マーケットにおける魅力や、現地特有の課題について、事務局として参加した細川がレポートいたします。

業務第四部 部長代理

細川敦史

進出のキーワードは「メイク・イン・インディア」

チェンナイ幹線道路は、交通渋滞が深刻。3車線の中を5列で走り、

中には裸足で二輪を運転する人もいる光景に驚かされた。

イギリス植民地時代などを経て1947年に独立したインドでは、1991年より経済自由化を目指した政治改革を開始。これにより制限のあった外国直接投資の受け入れが促進され、グローバル経済に参入し始めた。近年では製造業、IT関連産業、サービス業の発達が顕著な同国であるが、その1つの契機となったのが2014年のモディ政権発足後に掲げられた経済政策「メイク・イン・インディア」である。以前までは国内製造業が弱点であり、輸入依存による貿易赤字が課題であった。そこで打ち出されたこの政策は、国内産業保護という側面を持ち、外国企業を積極的に誘致することで雇用の創出も目指したものだ。これを追い風とし、日系を含む多くの外資系企業がインドへ進出。今では世界的な製造拠点として同国への期待が高まっている。

2027年には日本・ドイツを抜き、GDP世界第3位に躍進する勢いであるインド経済。その成長を支える背景が、上位中間層の拡大だ。インドの平均年齢は約28歳とかなり若い。労働市場の成長により、世帯年収1万5千~3万5千ドルの上位中間層が年々増加し、耐久消費財の市場が拡大したことが経済成長の大きな原動力である。

貧富の差が激しい同国では平均値が実態だとは言い難いが、インド日本商工会・ジェトロ「2023年度賃金実態調査概要」によれば、インド国内の賃金水準は大卒初任給で約5.9万円だ。一方で管理職クラスになると、約55万円まで跳ね上がる。

さらに従業員に対する年昇給率は平均10%程度と、物価上昇にともなって徐々に人件費が高騰している。比較的安い労働力で生産を行えることも同国の魅力だが、そのメリットがなくなる日はそう遠くないのかもしれない。

それでも累計約1400社の日系企業が進出を図るなど、人口ボーナス期に突入し経済成長の加速が見込まれるインドは、魅力的なマーケットといえるだろう。今回の視察会では、①首都デリー、②南インドのチェンナイ、③多くの日系企業が進出するグルガオンの3都市で、海外展開に挑戦し続ける企業を訪問した。

最初に訪れたミツバ・インディアは、スターターモーターで世界トップシェアを誇るミツバの現地法人だ。インド企業との技術提携にはじまり、現在は同国内4カ所に製造工場を置く。同社では現地調達を行う中で、各工程の内製化に注力。重要部品はダイカストから射出成形、板金プレス、メッキ加工まで自社で対応することで品質を確保しながら、日本から持ち込んだ自動化ノウハウも現地で活用されているのが印象的であった。さらに排水処理などの環境規制が厳しい中、市川社長は「インドで品質を担保していくには、コストをかけてでもしっかりと設備投資していく必要がある」と話していた。

(写真左)ゴミも散らかる街中で、突如目にした地下鉄工事現場の様子。都市化が進む一方で、街や作業員の

様子と建設内容のギャップに格差の拡がりを感じる部分もあった。

(写真右)ミツバ・インディア内の製造現場。女性社員が4割を占める理由を聞くと、「現地でも女性の方が

丁寧で繊細、かつ精力的な人が多い」という。女性活躍の促進もインド成長源の1つと感じた。

次に訪問したユニ・チャーム・インディアは、衛生用品メーカーであるユニ・チャームのインド現地法人。進出後10年超で子ども用紙オムツ市場のインド国内シェア4割を獲得し、同国をグループ4カ国目の重要国に指定している。今回訪れた工場は、チェンナイのスリシティ工業団地内に位置する。この地を選定した理由について、同社の西岡工場長は「土地の価格が安く、空港や国際港が近かった。また、入居企業数の多いスリシティ工業団地には日系企業連絡会があり、州政府に団体交渉を行うことも可能だった」と振り返る。

一方で、現地のインフラ事情などについては「電力供給が不安定であるほか、工業団地内でも良い人材の取り合いである。また品質の良い材料は現地では入手困難なことも多いが、国産化の風潮が強く、現地企業からの調達を迫られることもある」と語っていた。

現地のニーズに沿った製品を、いかに市場に提供していくか

インド進出企業の代表格であるマルチ・スズキ・インディアは、1981年にインド政府との合弁で設立された、自動車メーカーであるスズキの現地法人だ。2023年には現地生産台数が200万台を突破し、インド国内における自動車年間販売台数400万台の4割超を占める。自動車保有割合が約3%である同国では、交通インフラ状況などによりコンパクトで低価格な車が求められる傾向が強い。その市場ニーズに合った「小・少・軽・短・美」の企業理念にもとづく製品供給により、インド国内トップシェアの座を築き上げたのだ。

上位中間層の増加により、2030年までに国内年間販売台数が800万台になると推定される中、同社ではシェア維持のために増産計画を発表。年間400万台分の生産能力確保に向けた、工場増設や設備増強を急ピッチで進行させている。

加えてインドでは近年、SUV(スポーツ用多目的車)の需要が伸びており、その新製品投入にも余念がない。また、CNG(圧縮天然ガス)自動車の開発にあわせて、その燃料である天然ガスの自社製造にも取り組んでいる。さらには増産による輸送課題解決のため、インド政府と連携して工場内に貨物列車用のターミナル設立も進めており、環境にも配慮した大量輸送体制の確立を目指す。

そんなマルチ・スズキ・インディアからの協力要請を受けて1999年にインドへ進出したのが、投資先企業である永田部品製造の現地法人ナガタインディアである。主に自動車メーカー向けの金型を製造しており、インド国内の関連会社では精密部品加工なども手がけている。ナガタインディアではソニ社長を筆頭に、会社運営をすべてインド人で行っているが、この体制に移行するまでには10年近い年月を費やしたという。

進出当初は仕事も少なかったが、現地営業を繰り返し、7~8年かけて単体黒字化を達成。現地法人への事業運営移管を課題に挙げる企業も多い中、同社はまさにそれを具現化した企業の1つであった。

インド進出成功の鍵は“人”にあり!

今回の視察会では、在インド日本国大使館やJETRO各事務所も訪問。その先々で聞いたのは今後のインド経済成長に対する期待であったが、いくつかの課題も見えてきた。

1つ目は、国土の広さと政治情勢である。日本の9倍という面積を誇り、1つの州だけで東南アジア1国分の人口規模を有するインドで、国内全土を一気に攻めるのは至難の業だ。ましてや同国は州によってヒンドゥー語やタミル語、英語など言語や文化がまったく異なる。地域特性や取引先企業の動向を把握し、進出地域を見定めることが成功への大きな鍵となる。

またインド国内では州政府も大きな実権を有し、それぞれの法規制が非常に難解なことも課題になりやすい。完成前の設立途上にある工場建屋を案内してもらった、オムロン・ヘルスケアの岩中社長は「進出時にはインドの法規制や行政手続きの理解に苦労した。申請などの手続きから過去の経験則まで幅広く教えてくれるパートナーの存在が重要だったのは間違いない」と語る。

行政手続きに時間もかかるインドでは、現地交渉を相談できるパートナーの存在が不可欠だということだ。

ナガタインディアでの集合写真。ソニ社長(前列中央右)による流暢な日本語説明に全員驚愕。

日本式を理解したインド人の存在は稀有であり、育成するには企業側の熱意と根気も重要だ。

2つ目は国内インフラ事情である。現状では電気・水道・交通インフラの整備が不十分なインド。視察先企業の多くは工業団地を活用し、電気や水道、排水処理設備などが担保された場所への進出でリスクマネジメントしていたが、現地へ派遣する社員や家族の生活保障も考慮すると、非常に悩ましい課題となる。

そして最後に、参加した投資先企業の多くが感じた課題は、従業員の離職だ。インドでは非正規雇用労働者がまだ大半を占めており、視察先企業の多くは従業員の7~8割を派遣契約で雇用していた。インド人の多くは職業選択において給与を重視しており、商慣習として転職時に2~3割の昇給が当たり前だという。そのためスキルを身に付けた若手社員の多くは他社へ転職し、なかには2.5倍の給与条件を提示する企業もある。加えてインド人は英語が堪能で、日本語学習者の数は少ない。欧米企業との争奪戦も不可避な中で、人材を確保しなければならないのだ。またヒンドゥー教に由来するカースト制度による差別をインド憲法で禁止しているが、一部では爪痕が残っている。社員の昇給・昇進時などに配慮が必要な場合もあり、人事・総務面は現地人に任せている企業も多くあった。

こうした状況下でいかに雇用を安定させ、社員のモチベーションを管理しながら社内に技術を蓄積するのか。これがインド攻略最大の課題といえるだろう。前述したミツバ・インディアでは、社内職業訓練校での日本式ものづくり教育により対策していたが、企業の多くは福利厚生の拡充や昇給での対応が実情である。そんな中でナガタインディアのソニ社長に、日系企業で社長を務めるまで長く働き続けられた理由を聞くと「入社当初から日本本社の社長に、自分たちの事業が今後のインド経済にどう貢献するのかを度々聞かされ、それに共感して必死にやっていたら、気付くと今に至っていた」と語ってくれた。

現地進出時の企業理念や社会的意義など、パーパス経営の重要性を改めて考えさせられる言葉であった。

(写真左)チェンナイの街中風景。幹線道路から中に入ると、まだまだ整備が行き届いていない様子を実感。大気

汚染も問題視される現地での生活には、想像以上に適応力が求められそうだ。

(写真右)空路移動時の現地LCC。指定座席に関係なく座る搭乗者もいて、カルチャーショックを感じる参加者も

多かった。一方で飛行機は定刻運行が徹底され、保安検査は日本以上の厳しさで行われていたことには驚かされた。

市場や人材を精緻に理解し、ターゲットと意義を明確に

「メイク・イン・インディア」政策により国内調達が推奨される一方で、地元企業の技術が発展途上にあることも進出時の障壁といわざるを得ない。そんな中で感じたのは、世界に誇る「メイド・イン・ジャパン」を、現地がどれだけ必要としているのかという視点である。

もちろん精度が問われる分野では重宝されるが、生活者向けの消費財ではまだその水準が求められていないかもしれない。海外企業の進出が増えているインドでは、自社のコア・コンピタンスを今一度見つめ直し、製品やサービスのターゲットと意義をより明確にしていくことが進出成功への第一歩となる。その中で市場や人材を理解し、現地事情に精通したパートナーを見つけ、現地リソースを最大限に活用しながら雇用を確保していくことが、一層重要といえるだろう。

参入障壁が特に高いといわれる国だが、これからのグローバル経済を牽引する可能性を秘めたインドを自社の成長戦略に取り込み、より大きく羽ばたく日本の中堅・中小企業が増えてくることに期待したい。

世界遺産「フマユーン廟」の様子。社会科見学中の子ども達に遭遇し、100名をゆうに

超えるその人数に一同騒然。未来を担う子ども達の目の輝きが印象深かった。

機関誌そだとう221号記事から転載