~Treasure Company~

データとセンスを駆使する、

大地の専門集団

- 主な事業内容:

- 地質調査業、建設コンサルタント業、土壌汚染対策測量業建設業

- 本社所在地:

- 静岡県静岡市

- 創業:

- 1959年

- 従業員数:

- 42名

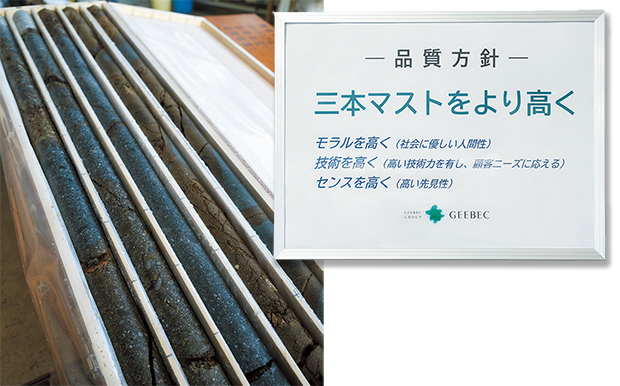

ボーリング調査の様子。ジーベックでは小規模な調査から、

100m以上の大規模調査まで対応している。

「大地と敵対するのではなく、がっぷりと組む」「土と密なコミュニケーションをはかり、土を操る」。これは、ジーベックのホームページに並ぶ言葉だ。同社は静岡県を地場として、ボーリング調査や地中レーダー調査、データ解析、圧縮試験、解析シミュレーション、土壌汚染調査といった、大地に関するあらゆる調査や施工、コンサルティングを手がける地質・土質調査の専門集団である。相手にするのは、人知のおよばない自然。だからこそ常に、謙虚に学び続ける姿勢を持ち、真っ直ぐに向き合わなくてはならない。冒頭の言葉には、そのスタンスが色濃く表れている。

「創業当初、地質調査は世間での認知度や理解度が低く、穴を掘る“井戸屋さん”というイメージを持たれていました。建設省(現・国土交通省)の登録事業にも存在しておらず、そんな中でこの仕事を始めたのは、静岡では当社が最初だと思います」

そう語るのは、ジーベックの松浦好樹社長。同社は、工学系大学を卒業して数学教師をしていた松浦社長の父が、1959年に創業した。当時の主な事業は道路舗装にともなう地盤の強度調査で、需要が一気に伸びたのは1964年、東京オリンピックのとき。新幹線や高速道路の開通が相次ぎ、安全性確保の観点から欠かせない工程として、地質調査のニーズが高まった。

しかしその後、1970年代にはオイルショックで仕事が激減。その頃、すでにジーベックへ入社していた松浦社長は「仕事がなくて1カ月間、自宅待機をしたこともありました。廃業した同業他社も多かった」と当時を振り返る。

それでも同社が踏ん張れたのは、民間企業からの発注を数多く受けていたからだったという。官公庁から受託する公共事業で信頼を高めながら、建築、設計コンサル、ゼネコン関連企業などとのリレーションを数多く構築してきたため、大変な時期をどうにか乗り越えられたのだ。現在も民間と官公庁からの依頼は6:4ほどの割合で、民間がやや多い。静岡県内のシェアが非常に高く、2008年に甲府支店を開いて進出した山梨県でも、地道で粘り強い営業活動が花開き、今ではトップクラスのシェアを獲得している。

ジーベックの品質方針(写真右)では、「モラル」「技術」「センス」を

三本マストとして掲げる。ボーリング調査で採取された岩盤コア(写真左)

から、高い技術とセンスでさまざまな情報を引き出し、土木構造物や防災

計画の基礎資料をつくっていく。

ジーベックの特徴は、地盤強度を調べるボーリング調査をはじめ、地下構造を解析する二次元高密度電気探査、地中の土質や岩盤の特性を調査する弾性波探査といった物理検査・検層など、最新機器を用いた多様な調査手法を駆使している点。地表下10メートルほどの小規模な調査から、深度100メートル以上の大がかりな調査、さらには海底調査に至るまで、さまざまな依頼に対応する。また、雨水による山の崩壊や浸透流の変化などを数値データ解析や映像でシミュレーションし、地すべり対策へのアドバイス、ハザードマップ作成なども手がけ、地域の防災や安全にも寄与してきた。

膨大なデータを保有し、土地の癖を知っている強み

代表取締役の松浦好樹氏。

多くの地質調査会社は自社で人材を抱えずに、現場調査やデータ収集などをアウトソーシングで解析しているが、同社ではすべて自分たちで行う。地質調査技士や地すべり防止工事士、環境計量士といった有資格者の社員が現場へ直接足を運んで調査し、最新機器を揃えた土質研究所である「ジーベック・ラボ」にて自前で解析。データの数値を見て少しでも疑問が出れば、自分たちで再度調査をして、徹底的に精査する。だから調査結果の質が高い。それこそ、ジーベックが他社と一線を画し、支持される理由の1つである。

そうした高精度な調査や解析を支えているのは、長く大地と向き合ってきたことで蓄積された、膨大なデータと確かな技術・ノウハウだ。これは何にも代えがたい、同社の宝である。紙の資料で保有していた古い地質データは、松浦社長自らシステムに入力し直し、およそ8年もの時間をかけてデータベース化。特に地場である静岡県内のデータ量は非常に豊富で、だからこそ同社は“選ばれる”企業なのだ。

徹底した自前の調査・分析、膨大なデータの利活用を強みにできているのは、何より同氏が大学で土質を学んだ技術者だからに他ならない。社長室にこもらず、社員とともに1日の大半を分析に費やす。経営者としてだけではなく、現役の技術者としても最前線に立っているのである。

「監督をしながらキャッチャーをやっていた、野村克也さんみたいなもの。時間を見つけては、実験もしているんです。将来的には、論文を発表できたらいいなと思っています」

日々、研究技術が進歩し、調査機器の開発も目覚ましい地質調査業界を歩み続けるには、常に知識や技術を最新へとアップデートしていく必要がある。そのため松浦社長が講師となり、社員へ座学を行うことも多い。もちろん教えるためには、自身がしっかりと理解していなくてはならない。松浦社長は「私がいちばん勉強しています」と笑顔で胸を張る。自ら行っている実験は「会社の利益にはならない」と笑うが、何より土と真摯に向き合うその背中は、社員にも大きな影響を与えているだろう。

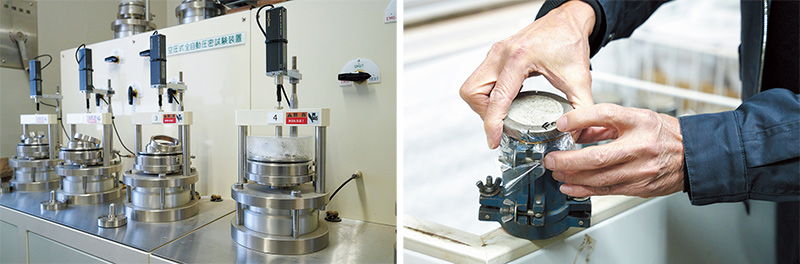

(写真左)岩盤コアを取り出す作業は、強度試験結果の精度に大きく影響する、非常に大事な工程。

(写真右)人の手で行う物理試験作業の様子。

そんな根っからの技術者である同氏いわく、「地質の技術には、センスが必須」とのこと。

「何かトラブルが起きたとき、なぜそれが発生したのかを的確に読み取って判断できるかどうかは、センスにかかっています。知識が先行すると難しく考えてしまい、誤った判断をしかねません。地球が誕生して46億年、大地がどう変化して今に至っているのかを踏まえないといけない。例えば、もともと海だったところが山になっている地層の特徴を捉え、だからこう崩れる可能性があるとか、時代をさかのぼりながら考えると見えてくることがある。地質には1つひとつ癖があって、一筋縄ではいかないからこそ、根本を見極めるセンスが問われます」

1つとして同じ地質の場所はなく、それゆえに、その土地をもっともよく知っている地元企業ほど有利なのだ。実際に地元企業が入らずに県外の企業だけで調査や施工をした工事では、大きな地すべりが起きたことがあったという。

「その場所の癖を知っている私たちからしたら、当たり前に予測可能な現象でした。それくらい、その土地に関わってきた長さで、歴然の差が出るのです」

そうした背景から、松浦社長が会長を務める静岡県地質調査業協会は、県内の自治体と災害時協定を結んでいる。自然災害が発生した緊急時に、同協会に所属する地元企業がすぐに駆け付け、持っている知見や技術を提供する。土地の癖を知っているからこそ、いざというときに迅速かつ精度の高い調査ができるわけだ。近年は自然災害が多発しており、出動要請も増えているという。

また、土壌汚染調査の需要も高まっている。2003年に土壌汚染対策法が施行され、各企業が自社工場などから出る排水に関して敏感になっているからだ。ジーベックは同法が施行される以前から、長年にわたって土壌汚染調査に携わっており、技術を高めてきた。そのため、多くの調査依頼が舞い込んでいるのだ。

圧密試験器(写真左)はフルオートで稼働し、高精度なデータを取得することができる。

松浦社長も業務の間に独自の実験を行っている(写真右)。

高い社会貢献意識を持ち、地域のために力を尽くす

同社は大地を通じて、地域の暮らしにおける安心・安全を守ってきた。静岡市の「道路サポーター制度」に登録し、全社をあげて歩道のゴミ拾いや緑化に取り組むなど、本業以外の地域貢献活動にも積極的だ。そうした活動の背景には、「会社にとって、社会貢献は欠かせない」という松浦社長の強い思いがある。そのほか、小学校で「地質とは何か」を子どもたちに教える出前授業などにも、数多く参加してきた。地元の土地をよく知る専門家として、地域住民に対して周辺の川や山に関する講演をすることもある。ゴミ拾いや緑化活動は、休日にもかかわらず多数の社員が有志で参加するそうだ。

「社長がやっているから、社員もやらざるを得ないのかな」と同氏は笑みを浮かべるが、社長と社員の距離が非常に近いこともまた、ジーベックの特徴である。松浦社長の誕生日には社員が誕生日パーティーを開き、そのお返しに松浦社長は自宅の庭へ社員を招いてBBQをし、肉を振る舞うという。また、社長自ら創設したフットサルチームで、社員たちが汗を流すことも多い。コロナ禍で中止していた毎年恒例の社員旅行も復活し、2024年は沖縄で4泊5日、夜は一緒に人狼ゲームをして盛り上がるなど、およそ社長と社員とは思えない距離感だ。世間的には仕事とプライベートを分けたがる人が多いといわれている若手も、そうした社内イベントを非常に楽しみにしているという。

こうした関係性を築けているのは、松浦社長が普段から、社員と同じ技術者として、ともに現場で汗を流しているからこそだろう。決して“忖度”ではない絆が、そこにはある。風通しの良い社風は、イノベーションを生みやすい。同社が右肩上がりで成長し続けている理由の1つは、これなのかもしれない。

今後は土壌汚染をはじめ、伸びている分野の専門性をさらに高めていく方針だ。生活者の暮らし、その基盤となる土地に関与する企業として、これからも技術と経験、専門性、そしてセンスを磨き続ける。

松浦氏の背後にある三軸圧縮試験器は、建設計画や防災計画の

策定において、高度な数値解析を高い精度で実現する。

機関誌そだとう221号記事から転載