成長実現の強い“経営思考力”を備えよ

総論 経営学者 沼上 幹さん

「成長しない会社、変革していかない会社は、当然滅びる」

100億円企業を目指す意義を問うた質問に対して、経営学者の沼上幹氏はそう語る。

「守りに入った企業は、既存事業・取引先への内向きの配慮が多くなります。そうすると、自分たちで“現状維持”という縛りを設けてしまう。でも、例えばインフレ率2%の社会における現状維持は、衰退と同義です。中堅・中小企業は伸び続けようとしていないと、いつの間にか沈んでいってしまうでしょう」

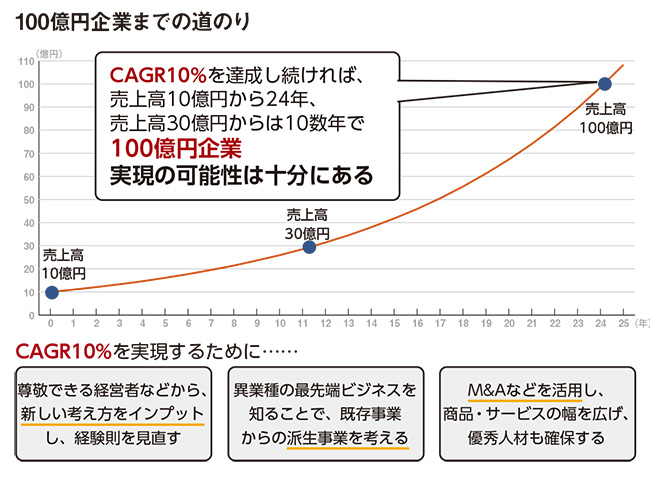

売上高10億~30億円ほどの企業にとって、100億円というのは非常に高い目標のように感じられる。しかし同氏は、「ベンチャー企業のように倍々ゲームの成長を目指すわけではありませんから、実現可能性は十分にある」と強調する。

例えば売上高30億円の企業であれば、CAGR(年平均成長率)10%を実現し続ければ、10数年で100億円に達する。売上10億円の企業でも24年かけて到達する計算になる。CAGR10%というのは、もちろん簡単なことではないが、不可能なわけでもない。さらに会社が発展していく過程で、トップの経営思考力も成長すると沼上氏は続ける。

「小倉昌男氏はクロネコヤマト宅急便を生み出した人ですが、宅急便がこの経営者をつくり上げたという側面も大きいでしょう。宅急便が顧客から意図していない方法で使われることで、新たなサービスが生まれ、経営にも大きく寄与しています」

実際、宅急便を使って下関から東京へ、魚を大量に詰めて送る人が現れたことで、それを預かっているうちに腐ってしまうのはまずいと、誕生したのがクール宅急便だ。単に要冷蔵・冷凍品は送れない、とするのではなく、顧客の要望を実現する新たなサービスを生み出したのである。

「経営者が自ら仕かけていくからこそ、新たなニーズが見えてきて、次なるビジネスが生まれる。そのプロセスによって、経営者も会社も大きく成長していくのです」

ソフトウエアの時代に。ビジネスのあり様が変わる

昨今のビジネスを取り巻く環境も、現状維持を許さなくなってきている。急速にデジタル化が進み多様なサービスが次々と生まれた一方で、多くの製品やサービスが消えていった。

「これからは『ソフトウエア・ディファインド』の進展で、ビジネスのあり様が大きく変化していくでしょう。ハードウエアがグローバルに標準化され、ソフトウエアに応じて差別化、課金される時代がきます」

例えば、従来の寒冷地で使用される自動車には、強力なワイパー用モーターが組み込まれている。これがソフトウエア・ディファインドの時代になると、ハードウエアは寒冷地であろうがなかろうがすべて同じものが組み込まれ、そのパワーの強弱をソフトウエアで制御することで、寒冷地に対応するようになる。シートヒーターもあらかじめ運転席、助手席、後部座席すべてに組み込んでおいて、契約オプションに応じて稼働の有無を調整するといった具合だ。

「ハードウエアが標準化されると、多くの仕事が失われるでしょう。その一方で、自社が行うビジネスの隣に、ものすごく巨大なマーケットができるかもしれません。そこに気づくことが中堅・中小企業経営者に課せられた重要な役割であり、必要とされる能力なのです」

ビジネスチャンスに気づいて会社を大きく成長させた好例の1つに、京西テクノスがある。同社の社長はもともと、1個あたり数銭の部品を売る製造会社に勤務していたが、ある日、その製造装置が壊れてしまい、修理に数十万円かかってしまう。自社は数銭の世界で戦っているのに、メンテナンスをする企業は1回で数十万円の売上をつくり出す。そこに勝機を見出し、機械のメンテナンスサービス会社を起業した。さらに大企業がカーブアウトしたメンテナンス部門を、M&Aによって取得することで対応できるサービスの幅を広げ、100億円企業へと成長したのだ。修理代が高いと愚痴をいって終わるのではなく、それをビジネスチャンスと捉えた結果、大いなる飛躍のきっかけをつかんだのである。

M&Aによって優秀な人材を獲得したことも、成長における大きなポイントだったと沼上氏は語る。

「売上高10億円ほどの企業では現場40人、管理者8人、部長2人に経営者という50人ほどの組織でしょう。これが100億円企業となると、100人を超える現場スタッフが動くことになり、それをまとめられる優秀な管理者を相当数確保しなければなりません。しかし、そうした人材ほど採用の難易度は高くなります。そこで大企業がカーブアウトした部門を人材ごと吸収することで、組織の課題も解決できるわけです」

環境が大きく変わることは、新たなビジネスが生まれる契機にもなる。100億円企業を目指すうえでも、大きなチャンスになるはずだ。

躍進のチャンスは、異業種の最先端にある

ビジネスチャンスを見逃さないためには、「どのような儲け方が出てくるのか、いろいろなところにアンテナを張って考えることが重要」だと沼上氏は指摘する。

「例えばEVの普及で、電気系の自動車部品だけでなく、充電設備用の部品需要も高まるはずです。AI活用が広まれば、データセンターの需要増によって電力消費も増える。当然、電気を供給するための変電設備も必要になります。このように、時代の変化によって生まれる派生事業を考えることが、新たなビジネスチャンスにつながっていくでしょう」

加えて異業種における最先端ビジネスのマネタイズを知ることも、自社を躍進させるヒントになる。例えば、テスラは自動車と蓄電池、太陽光発電装置をセットで販売している。そして発電した電気を自動車や蓄電池に溜めて、余剰電力を売値の高いタイミングで自動的に売電するソフトウエアを提供しているのだ。これによってオーナーは十数年で購入費用をペイできる仕組みになっているため、売電に有利な地域で急速に広がった。つまりテスラは自動車メーカーではなく、もはやエネルギー会社なのである。

また、環境変化が激しい時代こそ、経営学の教科書にあるような基本思考力=フレームワークが大切になると同氏は続ける。

「新規事業で成果を出すためには、経営の本質を抽象化したフレームワークが欠かせません。これを事業に当てはめ、現場とフレームワークを行き来しながら戦略を練っていくことが重要なのです」

しかし、長く経営に携わってきた人ほど経験則から抜け出せず、新たな事業への応用がうまくいっていないケースが少なくないという。

「フレームワークと経験則を引きはがすには、尊敬できる異業種の経営者から話を聞くといい。自分のセオリーを否定されたり、異なる考え方をインプットしたりすることで、自身の経験則を見直せるでしょう。それが、経営思考力を身につける第一歩になるはずです」

話を聞いた方

経営学者

沼上 幹さん

1960年生まれ。早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授、日本生産性本部経営アカデミー学長、一橋大学名誉教授。経営学における新たな研究手法を確立した功績により、2021年に紫綬褒章受章。専門は経営組織論・経営戦略論など。著書に『組織デザイン』(日本経済新聞出版社)、『組織戦略の考え方』(筑摩書房)など多数。

機関誌そだとう221号記事から転載