マニュアルはない。“感動”こそノウハウだ

CASE③ナガシマ株式会社

「2度と来たくない」そんな言葉を顧客から投げかけられる店舗を、1つの取り組みによって劇的に成長させた企業がある。神奈川県で、ENEOSの特約店としてガソリンスタンドを展開しているナガシマ株式会社だ。

長島康郎社長

- 主な事業内容:

- 石油小売業

- 本社所在地:

- 神奈川県川崎市

- 創業:

- 1962年

- 従業員数:

- 95人

同社は「お客様の『ありがとう』を一番大切にする感動企業ナガシマ」を掲げるが、実はある施策の成功をもとに、それを経営理念にまで昇華させた稀有な例である。

その取り組みによって、現在、ナガシマには1日約100件の“ありがとう”が集まり、それが働き手のモチベーションや業績をも支えているのだ。その効果の一端は、抜群の従業員定着率に表れている。一般的にガソリンスタンドは「油で汚れる」「野外作業で夏は暑く、冬は寒い」といった理由で求職者に人気がなく、入社しても長続きしないことが多いという。しかし、ナガシマは圧倒的に離職率が低い。同社の長島康郎社長は、その理由を次のように明かす。

「近年、正社員の定着率は100%。そのほか、アルバイトが60人前後いますが、昨年の退職者は片手で収まりました。そのほぼ全員が年齢によるリタイア。仕事に不満を持ってわが社を離れた人は、しばらく出ていません。これもやりがいを感じられる職場だからだと、自負しています」

ナガシマが運営するガソリンスタンド(サービスステーション)

「ENEOS EneJet 海老名北SS」のスタッフ。正社員、アルバイト問わず、

1人ひとりがお客様のためを考え、高いモチベーションで働いている。

石油小売業界は、冬の時代が続いている。全国の給油所数は1994年に6万軒を超えたが、以降は減り続け、2019年には3万軒割れ。そうした状況下でも、ナガシマの業績は好調だ。20年前の6店舗からその数を伸ばし、現在は10店舗を運営している。経営環境が厳しい業界で順調に事業を成長させているのは、同社が経営理念に基づいて業務レベルを磨き上げているからだろう。“ありがとう”を集めることで従業員の士気が高まり、それがサービス品質の向上に結び付いて、さらに多くの感謝と利益を生み出すことへとつながっているのである。

接客業であれば、お客様のために働くことは当たり前だと思うかもしれない。しかし、従業員全員がそれを常に考え、ポジティブに実行できていれば、必ず業績に寄与しているはずだということが、同社の事例から伺える。理念の浸透が、顧客満足としてフィードバックするからだ。

目先の数字だけを追うと、従業員は疲弊していく

もともと海苔の養殖やイチジクの果樹園を生業にしていた長島家だったが、62年、仕事場である神奈川県川崎市の大師沖が埋め立てられたことをきっかけに、長島社長の父が石油小売業の長島油店を創業する。

「私が入社したのは84年、その4年後に現在の社名に変更しました。当時、経営理念といえるものはなかったですね。そのときあった4店舗すべてがフルサービスで、各店に従業員が10人近くいました。社員旅行や運動会など、従業員間の交流はあったものの、仕事において全体が同じ方向に進むという意味でのまとまりはなかったかもしれません」

転機は98年、セルフ方式の解禁だ。石油小売業界は恒常的な人材不足が課題だったため、店頭に2~3人いれば成り立つセルフに切り替えたほうが理に叶っている。そこでナガシマは県内初のセルフ式店舗を出店、既存店舗も順次、セルフに改装していく。すでに会社を継いでいた長島社長は、これを機に業界内での「生産性日本一」を目標に掲げた。

石油小売業界では、ガソリン1リットルあたりの粗利で表す損益分岐点(V指数)を経営指標としている。フルサービス時代のV指数は約20円。つまり、ガソリンの仕入れ価格にこの額を乗せないと、利益が出なかった。通常のビジネスでは、差別化によってマージンを厚くすることを目指すが、どの店でも品質が変わらないガソリンは、必然的に値段勝負となる。そのため、合理化でV指数を下げ、販売量を増やして利益を確保する戦略がスタンダードだった。

長島社長もこの方法に則って、セルフへの業態変化とともに効率化を進める。その結果、リーマンショック前にはV指数を2~3円までおさえることに成功し、限界に近いところまでやりきった。もちろん業績は安定化したが、一方で弊害も目立ち始める。従業員がイキイキと働いていないように見えたのだという。

「徹底したコスト削減で、夜中は夏で気温が高くてもエアコンを切っていました。また、燃料油以外の利益を増やすため、オイル交換などにインセンティブをつけたのです。他方、数字に表れない縁の下の力持ち的な人を評価する仕組みはなかったため、社員こそ残ったものの、アルバイトはどんどん辞めていきました」

目先の数字だけを追って、従業員の労働環境が悪化してしまっていたのだ。これは珍しい話ではない。コストを抑え、売り上げを伸ばす。これは利益を最大化するための、もっともシンプルな方法だ。しかし、従業員が気持ち良く働けない職場では、当然、サービス品質も低下する。ナガシマでも、これが顕著に表れてしまったのだ。石油元売り会社が行っていた特約店への覆面調査では、当時あった6店舗のうち、半分が最低評価をつけられてしまったという。

「従業員は一生懸命やっています。それなのにお客様に支持されないとしたら、経営に原因があるでしょう。V指数は改善できたので、次は働き手がやりがいを持って仕事をできる会社にすることを目標に定めました」

このとき、問題の本質を自身に見出したからこそ、そのあとの飛躍へとつながったのである。

実践に裏付けられた企業風土を言葉にする

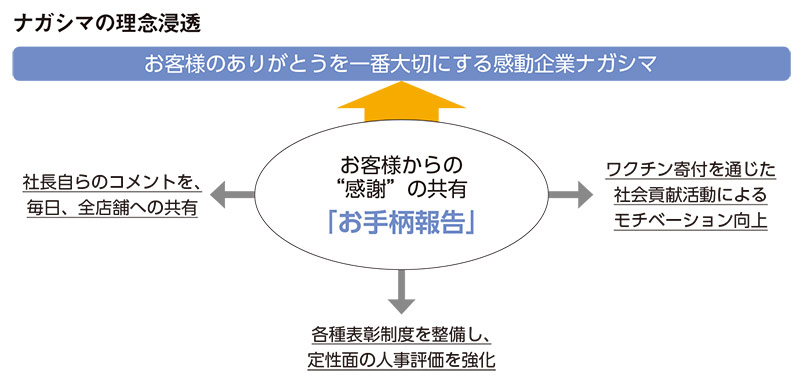

ナガシマの理念を重視する経営においてもっともユニークなのは、実践が先にあり、そのあとに理念として言語化された点だ。経営改革の第一歩として、09年に始めたのが「お手柄報告」だ。これは顧客や取引先、同僚から感謝されたことを毎日、自己申告で本社に報告する制度である。

「ありがとうといわれたら、その内容をファックスで送ってもらいます。最初は、1店で日に2~3件程度しか集まりませんでした。内容も『空気圧点検をしたら、ありがとうといわれました』という、一行報告ばかり。みんな面倒だったのでしょう」

しかし、長島社長がすべてのお手柄報告に直筆でコメントをつけて送り返すことを続けていると、徐々に報告数が増え始め、半年ほど経つ頃には日に20~30件の報告があがってくるようになる。そのなかには参考にすべきエピソードも多く、ノウハウとして全社に展開すべきだと考えた同氏は、共有する仕組みも整えた。毎日、「デイリースポットライト」と称して5件ほどを選出し、それを店舗での休憩中などに目を通してもらうようにしたのである。

従業員から毎日届く「お手柄報告」の一部。

来店したお客様だけではなく、取引先や同僚、地域の人々からの“ありがとう”も集まる。

さらに表彰制度も整備し、社長賞、元売り販売担当賞、従業員が選ぶ社員賞などを毎月表彰してささやかなインセンティブをつけた。油外の売上成績だけではなく、お客様からの感謝という定性面を評価する仕組みを新たに構築したのである。この取り組みの輪が広がり始めると、従業員の意識にも変化の兆しが見えてくる。自分や会社の都合ではなく、顧客にとってのベストを考えて行動するようになったのだ。

「たとえばタイヤの安全点検をしたとき、交換を推奨する程度の状態だった場合、販売の数字欲しさに『すぐ交換しないと危険』と煽るのではなく、現状を伝えて『困ったら、いつでもご相談ください』と対応するように変わりました。そのほうがお客様に信頼されて、ありがとうにつながると気付いたようです」

感謝される機会が増えると、従業員の表情も明るくなった。改革の方向性が正しいことを実感し、確信した長島社長は、さらに取り組みを強化するため、これまでやってきたことの言語化を図る。それが、冒頭の経営理念を策定することであった。

「伝えたいことは決まっていたので、3分間でエイヤッと決めました(笑)。キーワードは『感動企業』です。ありがとうを集めることで従業員、会社、お客様みんなに感動を与える企業になろうという想いを込めました」

ナガシマでは会議の冒頭や店舗でシフトに入るとき、経営理念を声に出す機会がある。表現がシンプルかつ具体的なこの思想は、従業員にすぐ浸透した。ただ、その最大の理由は、策定の過程そのものにあるのではないだろうか。一般的に概念的な理念が先にあり、その実践でつまずくケースが少なくない。しかしナガシマは取り組みが先にあり、根付き始めた企業風土の中から言葉を紡いでいった。この一見逆説的なプロセスが、従業員全員で経営理念を共有できる要因となったのであろう。

全社に共有された考えは、実現に事業を選ばない

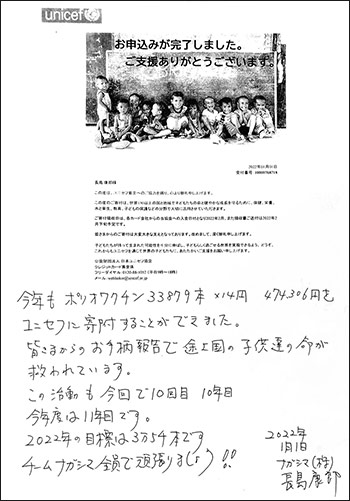

同社が理念策定と同時期に始めたことが、もう1つある。集めたありがとうと同数のポリオワクチン購入費を、ユニセフに寄付することだ。従業員に還元する道もあったが、自身が集めたありがとうで社会に貢献できた充実感が、さらにイキイキ働くことにつながると考えて、寄付を決意したという。11年の施策開始時は1万3101本だった実績が、21年は3万3873本に大きく伸びた。10年間で店舗数が増えたとはいえ、それだけではありがとうが2.5倍に増加したことを説明できない。急増の背景には、長島社長の立てた理念が、従業員にしっかりと浸透したことが大きく影響しているだろう。

2021年のポリオワクチン購入費寄付実績。

ユニセフへの申し込み完了画面とともに、長島社長の直筆メッセージが全社に送られた。

寄付数は右肩上がりに増えており、2022年の目標は35,000本だ。

ありがとうを集めることで、従業員のやりがいは高まった。それは、サービスの品質にも如実に表れている。石油元売り会社が行う顧客満足度調査では、全10店舗が95点以上で最高ランクのS評価。かつて半数が最低評価だったことを思えば、雲泥の差だ。それを受けて、全国3000店あるENEOS特約店のうち20数店しか選ばれないEneJet賞に、2020年度はナガシマの7店舗が選出された。同社の躍進は業界で評判を呼び、近年は数多くの特約店が視察に訪れるそうだ。それを象徴する「お手柄報告」がある。

「車いすで灯油を買いにいらしたお客様に、お手伝いできることはないかとお声がけすると、自分でできることは自分でやりたいとお考えのようで、やんわりお断りされました。この場合どうすればいいかを考え、区別なく接することが大切だと判断。ただ、精算機までかなり距離があったため、代わりに会計だけ済ませましょうか? とお伝えすると、『助かります。ありがとう』と喜んでいただけました」

実は、同社には接客マニュアルがない。このような顧客の機微を捉えた接客を、型どおりの対応で実現することは難しいからだ。感動企業としてあるべき姿を、従業員自らが理解し、深く考え、体現できているからこそ生まれたエピソードである。

2017年、石油元売り会社が主催する特約店への感謝式に、ナガシマが優秀店舗として招待されたときの写真(左)。

2020年度はEneJet賞など、同社が運営する複数店舗が多くの賞を授与された(右)。

経営理念を掲げて浸透させた効果が、もう1つある。銀行に勤めていた息子の啓輔氏が、将来の事業承継を見据えて入社を決めたことだ。

「長期的に見ると、脱炭素で石油業界は需要減に苦しむでしょう。しかし、わが社の存在意義を考えれば、他事業でもそれを実現することができると思い、転職を決めました。理念が全社に浸透しているので、それが拠り所となり、安心感があります」と同氏は語る。実際、ナガシマは電力小売事業や、洗車に特化したスタンド「洗車の国」を開店するなど、柔軟に事業を拡大中だ。今後、どのように“ありがとう”を集めていくのか、同社の展開から目が離せない。

機関誌そだとう211号記事から転載