日本の中小企業こそ、DXに最適だ!

総論 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) 理事長 富田達夫さん

世界規模で加速するDX(デジタルトランスフォーメーション)。これを単なる業務のデジタル化と捉えるのは、認識不足だ。

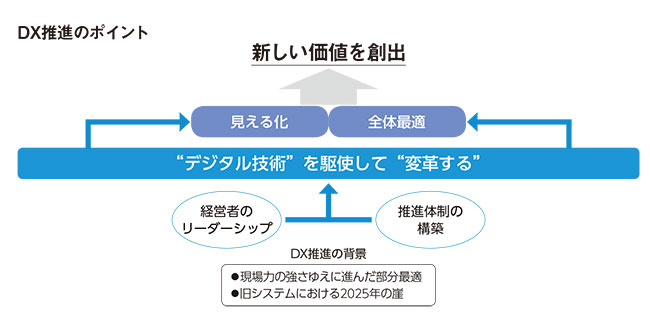

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の富田達夫理事長は、「DXの本質は“D=デジタル技術”を駆使してビジネスモデルや働き方を“X=変革”し、新しい価値を創出することにある」と語る。

しかし、そもそも、なぜ変革が必要なのか。そこには2つの理由があると、富田理事長は説明する。

第1に、多くの日本企業において、ビジネスの全体最適が成し遂げられていないことだ。その背景には日本特有の、現場力の高さがあるという。

「製造や営業、開発などの人材が有能で、たゆまぬ成長を目指して自律的に改善を続けていく。そうした現場力の高さは組織の大小を問わず、日本企業の文化であり、強みでもあります。しかし、各所が我が道を突き進んで部分最適に陥り、部門間の軋轢や事業の硬直化を招いている企業も少なくありません」

よいモノをつくるだけで売れた時代は現場至上主義でもよかったが、今は外資系も含めた新規参入者が業界の構造を根こそぎ転換するような時代だ。ホテル業やタクシー業に、シェアリングサービス事業者が参入していることなどはその一端である。消費者の生活様式や価値観、市場環境が激変している状況で、現場に特化した仕組みを維持したままでは、事業が機能不全になってしまう。

改革に必要なのは、経営者のリーダーシップ

時代の荒波に太刀打ちするには、経営トップが会社の未来像を描き、そこへ向けて、すべての力を結集するという「全体最適」を実現する必要がある。それには、各現場の状況を「見える化」することが不可欠で、そのための手段として、デジタル技術を活用していく。そこにこそ、DX推進の意義があるというわけだ。

とはいえ、むやみに進めればよいというものでもない。目的はあくまで、全体最適を実現することであり、システムが乱立し、部分最適の寄せ集めとなっては無意味だ。

「社内システムを丸ごと刷新できればよいですが、それが困難な場合は、個別のシステムを横断して相互連携する、あるいは各システムから吸い上げて、分析用のデータベースをつくる。そうした環境を整備することで、はじめて、現場のデータが会社の資産として活きてくるのです」

顧客や市場の動向、店舗の状況など、個々の情報を掛け合わせることで、勘に頼るのではない、事実に基づいたプランが描けるようになる。経営層や戦略部門が事業の全体像を俯瞰しつつ、会社全体が一丸となって、外部環境の変化に柔軟な対応をできる体制が整うわけだ。

変革が必要な第2の理由として、富田理事長が挙げるのが、「2025年の崖」問題である。

2025年ごろにサポート終了を迎える業務システムは多い。古いシステムは、現場に特化したものがほとんどで、部分最適を助長する上、セキュリティ面でも不安が大きい。これを放置すると、崖から落ちるように市場から淘汰されてしまうのだ。

DX推進が企業にとって喫緊の課題といわれるのは、この2つの要素が背景となっている。これらを解決する二重の意味で、IT環境を再構築するには、「今がギリギリのタイミング」と富田理事長は警鐘を鳴らす。

では、DXを進めるにあたってのポイントは何だろうか。富田理事長が挙げるのは2つ、まずは「経営者のリーダーシップ」である。

「トップの意思なくして、会社を動かすことはできません。『現場のデータから未来を描こう』と変革の必要性を訴え、社員全員が納得感を持って取り組むことが重要です。中小企業はトップと現場が近い。その気になれば、大企業よりDXを進めやすく、成果も挙がりやすいでしょう」

もう1つのポイントは、DX推進体制の構築である。担当者として少なくとも1名、事業規模が大きければ数名のチームを据えるべきだ。

「担当者として望ましいのは、変革マインドがあって、会社全体を俯瞰できるIT技術者ですが、社内に人材がいなければITコーディネータの起用もお勧めします。また、いきなりシステムの専門家に相談せず、経営者の未来像などの考え方を共有できるコンサルタントがいればその人に相談して、改革の方向性を事前にチェックしてもよいでしょう」

DX担当者が現場とトップの間を橋渡しする役目を担い、その上でシステムの見直しを行っていく。

「まずは社内のデータがどう流れているかを把握し、システム間で連携が必要な部分や、セキュリティを強化すべき部分などを洗い出しましょう。この作業を行うことで、全体最適を実現する新たなシステムの基本構想が見えてきます」

これをもとに仕様書をまとめ、新たなシステムの構築に取りかかる。その方法は、ベンダーに依頼する、クラウドシステムを使うなどがあり、自社の規模やシステム要件などを勘案して決めるべきだ。もちろん、このプロセス全般にも、トップの意思が重要なのは言うまでもない。

会社としてデジタル化の方向性が定まっても、自社だけで、その進み具合を判断するのは難しいだろう。そんなときは、さまざまなツールを活用するのもおすすめだ。例えば「DX推進指標」は、経済産業省が公開した同指標に基づいた設問に答えることで、自社のレベルを診断できる。

「結果をIPAに提出すると、同業種の平均点や、自社の位置付けがフィードバックされます。世の中や他社の状況がわかると、好評です」

中小企業が元気になれば、日本が活性化していく

そのほか、「DX認定制度」にも注目したい。これは、経済産業省がDXに取り組む優良企業を認定する制度で、いわば国からのお墨付きが得られるというもの。DX推進に弾みがつくだけでなく、企業価値やブランド力の向上も見込めるのだ。

富田理事長は、中小企業のDX推進こそが、日本経済の活性化のカギを握ると力説する

「大企業のサプライチェーンを支える存在として、日本経済の中核を担ってきたのは中小企業です。また、日本では一極集中の仕組みに限界がきているため地方を強くする必要がありますが、地方産業の主役もまた、同様でしょう。雇用の受け皿としても、中小企業が果たす役割は、多大なものがあります」

日本経済、社会を支える存在だからこそ、デジタル技術を活用して効率的に会社の空気を明るく、風通しをよくし、働き手の満足度を高めることの意義は大きい。その結果、現場の創意工夫がさらに刺激され、新たな価値の創出や企業価値の向上にもつながっていくだろう。

「DXへの取り組みをきっかけに、中小企業が元気になることが、日本の活性化につながると私は固く信じています」と富田理事長はエールを送ってくれた。

話を聞いた方

富田達夫さん

1949年生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。静岡大学大学院自然科学系教育部情報科学専攻博士課程修了(情報学博士)。富士通で代表取締役副社長、富士通研究所にて代表取締役社長・会長を経て、現職。15~17年情報処理学会会長、18年よりITコーディネータ協会評議員議長、19年より日本技術者教育認定機構会長も務める。

機関誌そだとう210号記事から転載