8年間を務め上げた“素人チェアマン”はどう動いたのか……

Jリーグを再興に導いた、5つの打ち手と哲学

望月

村井さんは、サッカーチームの監督やクラブ経営経験のない、外部から初めて招かれたチェアマンとして注目を浴びました。就任した2014年当時の状況は、決して順調とはいえなかったそうですね。

村井

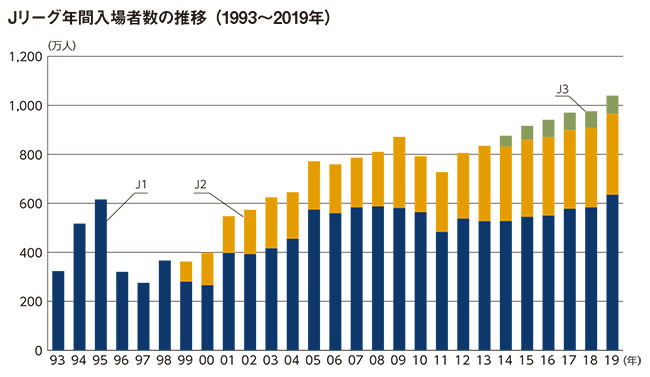

93年、Jリーグが開幕した当時の盛り上がりはすごいもので、95年にはJ1の年間観客数が600万人を超えました。しかし、そこをピークに、2年後には200万人台まで急降下。02年の日韓ワールドカップをきっかけに、ある程度持ち直しましたが、95年の実績を超えることのないまま頭打ちの状態が続いていました。

望月

観客数が減ると、Jリーグやクラブ経営にどのような影響が出るのでしょうか。

村井

グッズの売上が低下し、放映権料やスポンサー収入も落ちてしまいます。さらに、メディアでの露出も減るという負のスパイラルに陥っていたのが、当時の状況でした。

一方、日本代表は、香川真司選手がマンチェスター・ユナイテッドで、本田圭佑選手がACミランで活躍するなど、世界を舞台に実力を発揮するプレーヤーが増え、代表戦はいつも満員。ただ、Jリーグの人気低迷が続くと、その悪影響が日本代表にも及ぶことになります。クラブ経営が苦しくなれば、選手の育成資金も少なくなり、優秀な指導者を招聘することも難しくなる。その結果、Jリーグは弱体化していき、そこから輩出される日本代表のレベルも地盤沈下を起こしてしまう。日本のサッカー文化全体が、沈没する恐れもあります。

望月

問題はJリーグの中だけに留まらない。その状況を打開することが、最初の仕事だったのですね。具体的な策としては、どのようなものがあるのでしょうか。

村井

5つの打ち手を実行しました。まず、そのうちの2つが「お客様に喜んでもらえる魅力あるサッカーをする」ことと、「魅力あるサッカーを伝える」ことです。

前者については、選手に“4つの約束”として、「簡単に倒れない」「選手交代は早く」「リスタートを早く」「異議をやめよう」を徹底してもらう。例えば、14年のJリーグ前半シーズン全試合と、ブラジルW杯におけるブラジル対ドイツ戦でのコーナーキックに要した時間を集計したところ、Jリーグが平均30.6秒だったのに対し、W杯は26.4秒。世界の方が4秒も速かったのです。

こうしたデータを明確に示しながら、ミーティングを繰り返したり、4つの約束のポスターを全クラブやスタジアムに貼ったりしたのが、最初の経営改革でした。

望月

時間稼ぎには戦略的な面もあると思いますが、クラブや監督、選手側には、すぐに納得してもらえたのですか。

村井

「素人チェアマンは、これだから困る」という感じで、最初は受け入れられませんでした。でも、そうした姿勢の成れの果てに、先ほどの凋落があります。Jリーグはプロの興行であり、見る方に面白かったと満足してもらえるサッカーをすることが大前提。そういう議論を何度も行いました。

望月

観客がいないと、事業として成り立ちませんからね。「また見たい」と思わせるプレーで、魅了する必要がある。そういう意味では、もう1つ、魅力的なサッカーを伝えるために、何をされたのでしょうか。

村井

当時、試合の映像制作はすべてテレビ局が行っていたので、でき上がった動画の著作権も局に帰属していました。そのため、Jリーグのニュースで映像を使いたい場合などは、局に許諾を得て使用料を払わなければなりません。けれども、そのことに誰も疑問を抱いていなかったのです。

望月

自分たちの試合なのに、その映像を自由に使えない。たしかに、これには違和感があります。その意識が、どこかで変わるきっかけになったのですね。

村井

当時、川崎フロンターレに所属していた中村憲剛選手と大久保嘉人選手に、人気漫画『キャプテン翼』に出てくる超人的なシュート「反動蹴速迅砲」を再現してもらいました。その映像をYouTubeで公開すると、たった1週間で400万回再生と予想以上の反響があり、調子にのってアップした計3本の動画は、1カ月で1000万回再生に。自分たちでコンテンツを制作し、自由に拡散することで、映像コンテンツの可能性を十二分に知ることができたのです。そのため、DAZNとの放映権契約では、Jリーグが映像制作を行い、私たちが著作権を持つことを重要視しました。

望月

10年間で2000億円というDAZNとの契約は、かなり話題になっていましたね。これは、どうしても成功させたい施策だったのではないでしょうか。

村井

これからはデジタル活用が欠かせない、その1つがネット配信だと考えました。やはりスポーツは、ライブで見るのが一番。選手とともに戦っている気持ちで、彼らのプレーに一喜一憂する。そう考えると、スマホさえあれば、いつでもどこでも視聴できるネット配信は最適なのです。

望月

しかし、あれほど巨額の契約となると、簡単ではなかったはず。はじめからスムーズに締結、というわけにはいかなかったのではないでしょうか。

村井

何度も、暗礁に乗り上げかけました。でも、将来的に、ネットがスポーツ配信の主要メディアになるという確信があったので、諦めようとは思わなかったです。

最終的には、飛び込みに近い形でDAZNのオーナーに会い、直談判しました。巨額の放映権料が必要な欧州ではなく、比較的安価にローンチできる日本で、スポーツとネット配信の親和性を確かめてみませんか、と。その想いが届いて、契約することになったんです。

望月

良いコンテンツをつくり、その魅力をより多くの人に伝えていくことが本質だと、共有できたのでしょう。それから、クラブ経営者の養成にも注力されていますね。

村井

これが3つ目となる打ち手で、Jリーグヒューマンキャピタル(現スポーツヒューマンキャピタル)といいます。デジタル改革やグローバル戦略、サッカー選手の育成計画などを立てられる、クラブ経営の司令塔となる人材を育てることが目的です。卒業生から、クラブの社長も誕生しています。

望月

今までにない、まったく新しい取り組みです。経営塾などに近い発想かとは思いますが、Jリーグ主導で学校をつくることには、どんな強みがあるでしょうか。

村井

実例があることですね。50以上のクラブが持つ、実際の経営データから改革プランを立てたり、クラブマネジメントを実地で経験したりすることができます。

こうしたリアルな体験と座学の行き来は、ここでしか体験できないでしょう。

望月

それは、他では真似できませんし、Jリーグの未来にも大きな影響を与えそうです。残りの打ち手2つというのは?

村井

1つは「魅力あるサッカーを体感してもらうためのスタジアム」を増やす、そして、最後が「アジア戦略」です。コンサドーレ札幌でタイ代表のチャナティップ選手がプレーしていたときには、彼が出場する試合中継の、タイにおける視聴率が大幅に上がりました。現地の地下鉄ではJリーグのラッピング車輌が走り、アンケートで日本のサッカーに関心があると答えた人が50%ほどいたのです。

このように注目を集めるため、サッカー人気の高い東南アジアの主要リーグとパートナーシップ協定締結を進め、チームや選手が交流しやすい環境整備を行いました。

望月

村井さんは、さまざまな改革を成功させています。変動性が高く、不確実な現代社会においては、中小企業の経営者も同じように変革していかなければなりません。そのためには、何が必要だとお考えですか。

村井

結局、私は完全に素人ですから、迷ったら、何のためにやっているのかというところに戻ります。自分たちが苦労している理由、まさにレゾンデートル(存在意義)や使命という、その原点だけしっかりと持っていれば、どんな困難でも乗り超えられるし、環境変化にも合わせていけるでしょう。

ミスを恐れず突き進む。これぞサッカーの本質だ

望月

村井さんの取り組みで、特に興味深いのが「PDMCA」という考え方です。

村井

組織には生業が生み出す文化がある──それを私は「生業文化論」と呼んでいます。例えば、銀行は社会の公器で、金融が秩序ある決済を行うことで社会が安定するため、ルールを重んじる文化がある。

トヨタが名古屋グランパス、日産が横浜F・マリノス、三菱自動車が浦和レッズというように、車メーカーがサッカーチームを持つのも、彼らが得意なエンジニア間のすり合わせ技術と、サッカーにおけるチームプレーの共感性が高いからだと思うのです。

望月

なるほど。それがPDMCAと、どうつながっていくのですか。

村井

我々の生業であるサッカーの本質は何か。それを私は「ミス」と置きました。サッカーはボールを脚で扱うため、どうしてもミスが発生するものです。オウンゴールがあるスポーツなど、サッカーくらいではないでしょうか。だからこそ、選手は失敗しても、すぐに前を向いてプレーを続けます。それなのに、Jリーグの職員は、どうして失敗を恐れるのだろう。そう思い至ったとき、PDCAの真ん中にM(MISS)を置こうと考えたのです。ミスをしたら、その原因を理解してやり直せばいい。

望月

私が若い人によく話しているのは、「何か決断するときは難しい方を選べ」です。失敗するかもしれないが、難問に立ち向かわないと、気が付けない課題がある。楽な方ばかりを選んでいると、そこに行きつけないまま、どこまでいってもイノベーションを起こせないでしょう。

村井

私も迷ったときは、うまくいくかどうかギリギリの緊張する方を選ぶので、少し共通するところがありますね。

望月

最後に、村井さんがよくおっしゃっている「日本が抱えている課題解決においてサッカーが果たすことのできる役割」についても、教えていただけますか。

村井

全国にネットワークを有する強みを持つJリーグが地域や企業のハブとなり、社会課題を解決する動きが広がっています。

例えば、元日本代表監督がオーナーを務めるFC今治が建設中の新スタジアムは、海が見える絶好の場所に、サッカー専用スタジアムとイベントスペースや農場を設置。そこにブドウ園をつくってオリジナルワインをつくろうとか、ボランティアが主導する縁日を開こうとか。FC今治をベースにした地域通貨をつくりながら、町おこしも始めているみたいで、いろいろとアグレッシブに構想を練っていますね。

望月

それは、とても興味深いですし、今後のJリーグも楽しみですね。本日はありがとうございました。

(文中敬称略)

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 村井 満 元チェアマン

「経営トップセミナー」講演概要(2022年3月4日開催)

前述の対談に先立って、村井満元チェアマンによる経営トップセミナーが開催されました。ここでは、その内容を要約してご紹介します。

新型コロナウイルス感染拡大によって、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)もかつて経験したことのない苦境に陥りました。2020年は4カ月間試合を中断。Jリーグを再開した後も、有効な感染対策を模索しながら試行錯誤の日々でした。その渦中にあって、正解の定かではない問題に対し、チェアマンとしての決断を下すことができたのは、その“根拠”と“議論”の優先順位を明確にしたからでしょう。

根拠とは、Jリーグの理念の一つである「豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達への寄与」です。そこから、3つのプライオリティを決めました。理念の中に「国民の心身の健全な発達への寄与」とある以上、Jリーグは、まず国民の健康を考え、それがリスクにさらされる状況では試合をしない。これが第1プライオリティ。4カ月という中断期間を経てゲームを再開したのは、2週間に1回、3000件のPCR検査を実施できる体制を整えることができたからです。このとき、クラブチームが拠点とする地域で必要なPCR検査の供給量が不足した場合は、Jリーグの保有分を提供するという意思決定もしました。

第2プライオリティとしたのは、スポーツ文化を守り抜くことです。「豊かなスポーツ文化の振興」とあるからには、スポーツを続けることによって理念の実現を目指すべきだと考えました。コロナ禍によって全試合を実施できる保証はありません。それでもサッカーを続けよう、と。ただし、チームによって試合数が違うのに、勝ち点で順位がついて降格するのは不公平になるため、超法規的措置として2020年シーズンは昇格のみで降格は行わないという決断も下しています。

第3プライオリティを設定する際、着目したのが「文化」という言葉です。文化とは何か──考察を重ねて到達した私の定義は、「主観が長期間、大量に集合したときに形成されるもの」でした。多様な価値観が集まり、長い時間をかけて形を成していくのが「文化」だと考えたのです。ということは、サッカー文化を形成し、守るためには、スタジアムへ多くの観客に足を運んでもらわなければなりません。そこで、第3プライオリティとして、無観客試合は極力行わないという判断を下しました。

2020年シーズンは全試合中6%、2021年シーズンは2%の無観客試合があったものの、それは第1、第2プライオリティを優先した結果です。2年で約2000試合を実施し、スタジアムにおいて一度もクラスターを起こすことがなかった。これは、先に述べた根拠と3つのプライオリティについて、Jリーグに加盟する全クラブとの合意を得た上で対策を議論できたからでしょう。

次に、具体的な経営判断を2つのキーワードとともにお伝えします。1つ目は、「スピードは本気度の代替変数」ということ。私の持論ですが、経営者は本気になるほど決断の速度が増してくるもので、私自身もコロナ禍ではスピードを強く意識しました。いち早く試合の中断を決めたのも、この意識が根底にあったからです。国内感染者が1名だった2020年1月の時点で、全クラブで新型コロナウイルス担当窓口の設置を決定。国内感染者が4名に増えた1月27日には、Jリーグにおけるリスクシナリオ策定の必要性を「チェアマンからの緊急レター」として全クラブに発信しました。

当時すでに、AFCチャンピオンズリーグが開催される中国では、無観客で試合を行うことが決定しており、政府も新型コロナウイルスを指定感染症に認定するという情報が入ってきていたからです。

2月21日のJ1、J2戦リーグ第1節後には、全クラブの社長とWeb会議で反省会を実施。消毒液は足りていたか、発熱者はいないかなど、細かく確認した上で第2節の実施を決定しました。ところが、その日の夜、政府が「この1~2週間が瀬戸際」という専門家の談話を発表したのです。「瀬戸際」という、そうそう使わない言葉の重みを感じて、翌日11時に緊急Web会議を招集し、公式戦の中断を決断。これが引き金となり、首相見解として大規模イベントの自粛要請が発表されます。

こうした経緯を受け、Zoomで会見を開くと、300人ほどの記者が参加し、矢継ぎ早に質問や詰問をぶつけてきました。このときに意識していた2つ目のキーワードが、「魚と組織は天日にさらすと日持ちがよくなる」です。わかっていること、わかっていないこと、打ち手の内容から解決策が見つからずに悩んでいることまで、全部晒す覚悟で情報を開示しました。すると、「Jリーグは隠さない」というメディアとの信頼関係が生まれ、記者の方々からもさまざまな情報を提供してもらえるようになったのです。

実は記者会見も、従来は月に1回程度でしたが、コロナ禍以降、すでに71回実施しています。これは、コロナがあらゆるところで「分断」を仕掛けてくるなら、我々は徹底して「結束」の強化を図ろうという考えからです。そのために、各クラブの社長が集う、月1回の実行委員会会議を1年間で28回、NPB(日本野球機構)との対策連絡会議も50回を数えるほど実施。また、原博実副理事長と私の2人でバーチャルスナックを開業し、海外で活躍する長谷部選手や長友選手、香川選手、本田選手などを招いて情報交換する様子を、社員向けにWebで配信しました。

ここでお話しした施策はごく一部に過ぎず、この2年間で膨大な量のチャレンジをしています。その結果、数多くの失敗も経験しましたが、それ以上に貴重なもの、各クラブや従業員、メディアとの関係性強化、知見などを手に入れたことは、大きな財産になったといえるでしょう。

機関誌そだとう210号記事から転載