土壌学で始まった人生の集大成は、“山梨から日本の農業を救う”こと

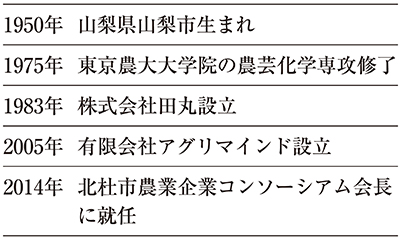

株式会社田丸 取締役、有限会社アグリマインド 代表取締役会長

山梨から日本の農業を救いたい──。そんな思いを実現すべく、日々奮闘を続けているのは、アグリマインドの藤巻眞史代表取締役会長(70歳)だ。しかし、彼が自身の進むべき道を見つけるまでは、試行錯誤の連続だった。

思いついたら即実行 行動力が道を開く

藤巻氏が東京農業大学を卒業した1970年代は、オイルショックの時期と重なり就職先を探すのが難しかった。

「実家に戻るのもいやだったので、大学院に進学することにしました。勉強を続けると言えば、反対されないと思いましたから」

大学院では農芸化学を専攻し、土壌学を研究する。生活費まで親に負担させるのは心苦しかったので、学費以外は自分で稼いだという。中高一貫校で週に1日、5時間の非常勤講師のアルバイトを得た。研究生活は順調だったので博士まで進み研究職に就くことも考えたが、優秀な同級生を見て「彼らと競っても駄目だ」と考えて、修士で終える。

卒業後は東京で就職するつもりだったが、長男だったため地元に帰らざるをえなかった。しかし、山梨県には就職先がない。ひとまず、中学で非常勤講師の職に就くが、人間関係に馴染めず退職。親孝行も兼ねて家業の農業を引き継いだ。

一方で起業したいとの思いがあったため、いくつもの交流会などに参加する。その中で、特に大きかったのは日本青年会議所(JC)の会員になったことだ。全国での交流会にも参加し、名だたる企業の2代目、3代目とも気軽に交流する。ここで多くの学びと人脈を得たという。さまざまな事業の立ち上げを模索したが、最も興味を持ったのは大学院で学んだ土壌微生物に関わる仕事だった。それが実現すれば、家業の農業にも役立つ。大学院時代には、食品残渣を堆肥化する事業を検討していたが、当時の食品残渣は家畜のエサとして利用されていたため、リサイクルビジネスとしては成り立たなかった。何から始めればいいか。迷っているときに偶然に出会ったのが古紙回収問屋だった。

「自宅近くに回ってきた回収業者に興味を持ち、“アルバイトをさせてくれませんか?”と言ってみたら、すぐに雇ってもらえたのです」

機関誌に取り上げられることもしばしば。

その度に母親が保存してくれたという。

思いついたらすぐ行動する。藤巻氏のこの考え方は、その後の新規ビジネスの立ち上げにも大いに生かされることになる。

古紙回収業では、軽トラックに乗せてもらって仕事を手伝い、日給1万円を手にする。当時は大卒初任給が9万円前後の時代だから、日給1万円のアルバイトは破格だった。雇い主の古紙回収業者に内情を聞くと、「1日3万円くらいの収入が入ってくる……」とのことだった。

「そのとき考えたのは、自分で回収業者が納める古紙問屋を営めばもっと稼げる、ということでしたね」

古紙回収業者は家庭を回って新聞紙などを買い取り、古紙問屋に納め製紙会社に販売することで、その差額が利益になっていた。そして、ビジネスモデルを確立するためにJCの仲間に相談してみると、とんとん拍子に話が進む。当時JCの会頭を務めていたのは、大昭和製紙(現・日本製紙)の斎藤斗志二副社長であったために、すぐに取引窓口をつくってくれて準備は整った。しかし、開業資金は自分で何とかしなければならない。父親に頼む。

「“いずれは俺のモノになるんだから”と親父を説得して、家を担保に銀行から大きな借り入れをしました」

古紙問屋を立ち上げ地元の古参と直談判

そしてJCの仲間を2人誘い、田丸を設立。3人で事業をスタートさせた。

順調に見えた起業だが、スタートしてみると簡単ではない。古紙を買い取った後の納品先は決まっていたが、回収業者からの取引がうまくいかなかったのだ。というのも、以前から営業していた古紙問屋にすれば、新参者は面白くない。当時、山梨県では2社の業者が営業していた。

「急に素人が飛び込んでいったわけですから、徹底的に攻撃されましたよ」

それは価格競争につながった。当然、高い買取値をつける問屋が有利である。となると、どちらかが音を上げるまでの持久戦だ。結局、資本を持っているほうが勝ち残る可能性が高い。藤巻氏は勝ち目がないと考えた。そこで、ライバル2社に乗り込んで、直談判することにする。

「むやみな価格競争はやめましょうと提案したんですよ」

価格競争に陥り苦しかったのは、ライバルも同じだったのだろう。話はまとまる。

その後は、互いに利益が出せるようになっていった。しかし、事業は軌道に乗り始めたが、しばらくの間は友人などからの眼は冷たかったという。

「当時の古紙回収は、誰もが好んでやる仕事ではありませんでした。“大学院まで出てなんでそんな仕事を”と言われましたね」と藤巻氏は振り返る。

リサイクル業の暗いイメージを変えていく

創立30周年記念祝賀会。

それが、逆に藤巻氏のやる気に火をつける。「リサイクル事業のイメージを変えてやろう」と奮起したのだ。

手始めに「回収された古紙がどう生まれ変わっていくか」など、リサイクルの仕組みをガリ版刷りにして、学校や市役所に配った。それが評判を呼んで、「講演してくれないか」との依頼が多く寄せられたという。

「学校や婦人会で、多い年は年間50回くらい講演していましたね」

そうなると、マスコミも放っておかない。新聞やテレビの取材依頼が殺到したのだ。藤巻氏は、それをチャンスととらえて、リサイクルの重要性を説いて回る。

藤巻氏の主張は、「リサイクルを一つの立派な産業として認めてほしい」ということに尽きる。1970年代後半は、ちょうど環境意識が高まっていた時期であり、追い風が吹いていた。徐々に事業を拡大して、県内を5ブロックに分け、全県をカバーできる体制を構築していく。

さらに転機になったのは、工業団地のリサイクルに関わったことだ。当時の工業団地では、企業から出たゴミを、巨大な焼却炉で焼却するか、敷地内に埋めていくのが当たり前であった。藤巻氏は、県内の工業団地のオーナー会と「そういった処理方法はやめよう」との考え方が合致した。その熱意が通じて、団地全体でリサイクルに取り組むことになった。

「私も言い出した手前、2億円ほどの設備投資をしました」

された「2015東アジア地方政府三農フォーラム」

でアグリマインドの成果を発表する藤巻氏。

国母工業団地で取り組んだのは、「ゼロエミッション」と呼ばれる試みである。これは、ベルギー生まれでサステナビリティ分野の起業家として知られる国連大学学長でもあったグンター・パウリ氏が提唱したもので、徹底的なリサイクルで廃棄物を一切出さない資源循環型のシステムだ。国母工業団地の挑戦は、国内だけでなく海外でも話題になり、オランダやフランスのテレビ局も取材にきたという。また、岩波新書『ゼロエミッションと日本経済』の中でも紹介された。

当時は企業に資金的な余裕があり、かつ環境問題が注目を集めていたために、リサイクルに対する取り組みが一気に進んだ。関連する法律も毎年変わるほどである。藤巻氏のもとには、変化についていけない企業や自治体から「アドバイザーになってほしい」との要望が殺到する。藤巻氏は、環境カウンセラーなどの資格を取得して、アドバイスにあたった。

このように、田丸の事業は順調に拡大していったが、後継者をどうするかは、一つの問題でもあった。

「3人の子どもがいますが、田丸を継いではくれないだろうと覚悟していたのです……」

仕方がないので、その当時、取引のあった大企業の関連会社に、会社を買い取ってもらおうと考えたこともあったという。

しかし、ここで転機を迎える。中東をバックパッカーとして旅していた長男の一史氏が帰国して、「お金がないからアルバイトをさせてくれ」と言ってきた。実際、業務に携わせてみると、難なくできる。長男自身も「この仕事は面白い。やらせてほしい」となり、すぐに引き継がせることを決意した。後継者の誕生だ。長男は33歳。藤巻氏が田丸を立ち上げたのとちょうど同じ年齢だった。早すぎる決断にも思えるが、叩かれるなら若いときのほうがいいと思い、一史氏に任せることにしたという。

トマト栽培事業との新たな出合い

「国土、環境、人」を守ることに

つながるという。

一代で築き上げたリサイクル事業から一線を退いた藤巻氏であったが、一方で、田丸を定年退職した社員の再就職先を確保するため、農業にもチャレンジしていた。当初は、アスパラガスや大豆の栽培を手掛け、付加価値をつけるために、大豆100%の十と割わり豆腐をつくるべく、長女・良子氏とプラントの導入まで行ったという。

さらにカゴメとの出合いによって、農業とさらに深くかかわることになる。当時、カゴメで本部長をしていた畔柳浩氏(元・常務取締役)は、藤巻氏が大学院で研究をしているときの研究室の学生だった。

カゴメは、日照時間が長い山梨県が日本で一番トマトを作りやすいところと注目していた。新たなトマト農場をつくるにあたり、藤巻氏に白羽の矢が立つ。しかし、カゴメが目指していたのは、ただのトマト農場ではない。最新鋭の温室で生産性を飛躍的に高める、世界最先端技術農場だった。

「3つの条件を満たすなら引き受けてもいいと話をしたのです」

それは、①国の補助金が受けられること、②カゴメが全量を買い取ること、③信頼できる若い後継者がいること、である。

最初に目途がついたのは、①の補助金だった。さらに、政府系金融からの融資も決まり、資金面はなんとかなりそうだった。②の全量買い取りについてもカゴメと契約書を結んだ。残りは、③の後継者だけだった。畔柳氏から「お子さんはいるの?」と聞かれ、「次男坊がいるけど、アパレル会社を辞めて、オーストラリアに永住する手続きをしているところだ」と答えた。

すると畔柳氏は、「一度会わせてくれ」と食い下がった。そのとき次男の公史氏は30歳。藤巻氏も「40歳までやってから、オーストラリアに行っても遅くはないだろう」と説得して、後継者が決まった。

藤巻氏は、有限会社アグリマインドを設立して、準備に入る。大きなお金を投じてオランダの農業メーカーから温室を導入。コンピュータで温室内の環境を管理できるようにする。これにより、通常では難しい夏場にも収穫量が落ちず、1年のうち10カ月以上は出荷できる体制が整った。

山梨県北杜市をフードバレーのモデルに

トマト農場がある北杜市には、日照時間が長く広大な農地がある。当時、市長だった故・白倉政司氏は、北杜市は企業誘致には向かないものの、大型の農業誘致なら可能性があると考えて、それを推進してきたという。しかし、すでに約20社が農業を営んでいたが、まとめ役がいない。そこで、白倉氏と交流のあった藤巻氏に白羽の矢が立った。そして藤巻氏は、北杜市で大規模農業を営む企業を会員とする「北杜市農業企業コンソーシアム」の会長を務めることになった。

目標は、山梨から日本の農業を変えることだ。とはいえ、国内の平地は宅地化が進み、大規模農業を実施することが難しくなっている。

「これからは中山間地農業しかありません。全国にフードバレーをつくり上げれば、食料自給率は50~60%に引き上げられます。山梨はそのモデルになりえます」

藤巻氏は大きな可能性を感じている。農業とは、人を癒やしてくれる仕事だからだ。

「仕事で疲れたとき、畑で草取りをするだけで癒やされるものです」

日本人は農耕民族で、家系を2代、3代さかのぼれば、祖先の誰かしらが農業にかかわっていることが多い。だからこそ、家庭菜園に興味を持ったり、「定年後は農業をしたい」と希望する人が多いのだろう。リモートワークが普及しつつあるいま、都市部の企業で働きながら農業を営むなど、農業の形も変わっていきそうだ。

「日本人が農業に携わるのは、ふるさとに帰るようなもので、自然の摂理といってもいいでしょうね」

藤巻氏が考える農業とは、国土を守り、環境を守り、さらには人を守ってくれる存在だ。

農業が衰退すれば、日本も日本人も滅びてしまうかもしれない。藤巻氏の挑戦は、まだまだ終わりそうもない。

- 主な事業内容:

- リサイクル業、産業廃棄物収集運搬及び中間処理業、リサイクル製品製造業

- 本社所在地:

- 山梨県笛吹市

- 社長:

- 藤巻一史

- 設立:

- 1983年

- 従業員数:

- 76名

機関誌そだとう204号記事から転載